出生地:

意大利北部

比哀蒙省

基愛理鎮碧基村

現稱 鮑思高崗

出生日期:

1815年8月16日

去世日期:

1888年1月31日

享年:

73歲 (1815-1888)

身份:

司鐸, 會祖

(慈幼會, 母佑會, 協進會)

榮列真福品日期:

1929年6月2日

榮列聖品日期:

1934年4月1日

瞻禮日:

1月31日

主保:

教育者、學生、青少年、編輯

慈父與會祖

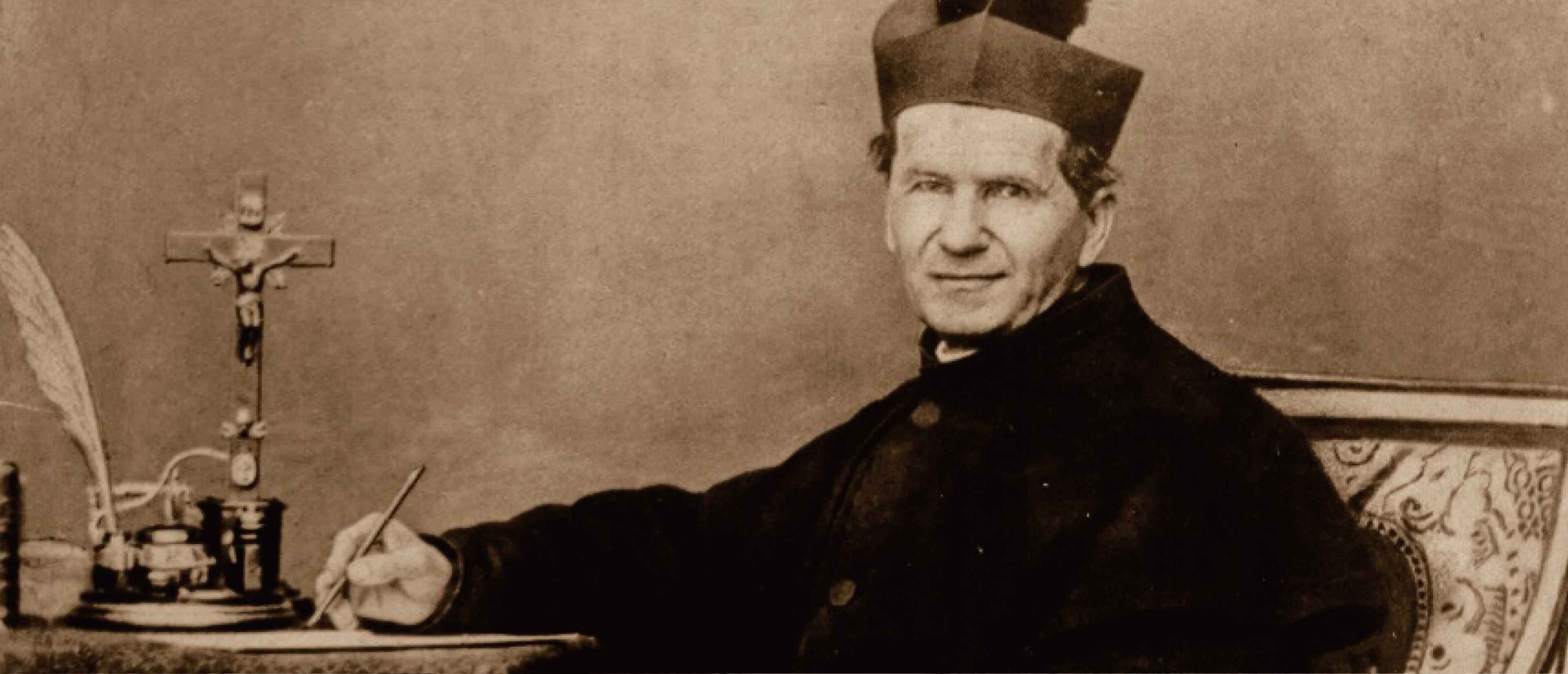

聖若望.鮑思高神父

Saint Fr. John Bosco

(1815-1888)

屬於天主的非凡人物

天主不時在教會內興起一些男女,為引導和鼓勵祂的子民,使他們更接近自己。鮑思高神父是宗座轄下兩個國際性修會的會祖,亦創立了慈幼會第三會(Salesian Third Order)、慈幼協進會(The Pious Association of Salesian Cooperators)。祂是偉大的教育家,聖堂建造者,在動蕩時代擔任教廷與意大利政府的中介,亦是多位教宗的摯友、曾派遣十一個傳教團的熱心傳教士、作家、偉大的聖 母使徒,更是聖人和聖德的導師。他是居於偏遠村莊的牧童,未滿兩歲便已喪父,親歷貧窮困境,須面對家庭問題。少年若望要為籌募學費而四處奔波。他在九歲時,善牧耶 穌在夢中告訴他,他的畢生使命就是拯救及教育青少年,但「並非依靠責打,而是依靠溫良和規勸」。在聖母瑪利亞的助佑下,他首先照顧一名孤兒,其後擴展到成千上萬遭 人遺棄的孩子,給他們提供食物、居所、信仰指導及健康的餘暇活動。他曾受同儕排斥,被視為聖職人員的恥辱、社會的威脅、行為異常的人,亦曾多次遭人暗殺,教會長上 也誤解他多年。他創立的修會須由教宗行使權威和發生多次奇蹟,才能獲得批准。他是個理想主義者,締造了具體的現實,已被教會列入聖品。

早年生活

家庭生活

鮑思高神父在教宗碧岳九世的要求下撰寫回憶錄,並以童年生活開始。若望•麥基奧(JohnoMelchior)生於一八一五年八月十六日。滑鐵盧一役便在該年發 生,意大利和歐洲自此進入新的時代,積極修復拿破崙時代的遺害,並透過王朝復辟,達致國家團結和推翻奧地利統治。此外,秘密組織、共濟會 (Freemasonry)及反教權運動亦如雨後春筍般冒起。

若望鮑思高在距離杜林(Turin)約二十哩的亞斯底新堡(Castelnuovood’Asti,現為鮑思高新堡Castelnuovo DonoBosco)的碧基(Becchi)小村莊出生和長大。他父親方濟•類斯(FrancisoLouis)與前妻育有一子一女,分別為安多尼(Anthony)及幼 年夭折的德蘭(Teresa)。第二任妻子是來自加比利奧(SerraoCapriglio)的麗達‧奧其納(MargaretoOcchiena, (一七八八年至一八五六年),婚後再添兩個兒子,分別為若瑟(一八一三年至一八六二年)及若望(一八一五年至一八八八年)。若望生於八月十六日,於翌日在聖安德肋堂由副 本堂若瑟‧費斯特神父(Don Joseph Festa)付洗,代父母為加比利奧的奧其納‧麥基奧(OcchienaoMelchior)與新堡的瑪達肋納‧鮑思高(Magdalene Bosco)。若望家境清貧,家裡的產業只有一座小屋、一片土地及一個小葡萄園。父親為養活妻兒,在地主畢安納(Biglione)的農場工作,卻不幸於一八一七年五月十 一日病逝。小若望當時只有二十一個月大,但日後他卻成為「孤兒的慈父」。他的祖母麗達•朱克(Margaret Zucca)卒於一八二六年。

若望的母親麗達‧奧其納虔誠過人,為人細心、謹慎、冷靜、寬容、善待貧苦者。她不會讀書寫字,卻熟悉教理,對反叛的繼子安多尼非常忍耐。鮑思高一家經歷了比哀蒙 (Piedmont)的經濟危機和艱難時期。安多尼經常違抗繼母,使家裡永無寧日,與小若望的關係亦日趨緊張。小若望年僅八歲,便要在家裡和農田幹活,幫忙牧放牛 羊。他與村童一同嬉戲,身手敏捷,性格堅強,喜歡到市集觀看和模仿小丑、魔術師和雜技員,獲得同輩甚至更年長朋友的愛戴。他富於想像力、敏銳、認真,有時亦顯得沉 默寡言。他的啟蒙老師是村內一個農夫。當時麗達的姊妹瑪利安納(Mariane)在加比利奧的拉克神父(Fr. Lacqua)家裡當管家。在她的幫助下,麗達約在一八二四年至一八二七年間把小若望送到神父開辦的學校讀書,但為時只有數月。

九歲奇夢

小若望九歲時,夢見一位衣履華貴的神秘人物,勸導他以「溫良和愛德」對待那些惹事生非的青年。這位人物亦要求小若望教導那些頑童「罪惡的醜陋和德行的美善」。接 著,一位尊貴的女士出現了,她是那位人物的母親。她溫柔地拉著小若望的手,讓他看著一群野獸化為羔羊。她對小若望說:「你應謙卑、堅強和健壯。發生在這些野獸身上 的事,你也要為我的孩子們去做。」小若望認為,耶穌和聖母藉著這個奇夢告訴他,他的畢生使命就是要照顧被遺棄的孩子。聖母對他說:「在適當時候,你自會明白一切 的。」六十三年後,在他逝世前八個月,當他在羅馬耶穌聖心堂的聖母祭台舉行感恩祭時,曾多次因激動而落淚。他後來解釋說,當時他清楚地憶起童年時的夢境,而且已明 白一切,一切都是聖母的作為!

困難重重的學習生活

安多尼和若瑟從沒有機會到學校裡讀書。安多尼反對小若望上課,要求小若望跟他和若瑟一起到農田裡幹活。小若望年少時喜歡聚集其他青少年,為他們講寓言故事,表演雜 技,走拉緊的繩,然後與他們一起祈禱,以及向他們重述本堂神父講過的道理。這些活動全獲得母親的准許。一八二六年三月二十六日,他在新堡初領聖體,由施蒙多神父 (Don Sismondo)主持禮儀。麗達協助他妥善準備自己,向天主感恩。他回憶說:「自那天起,我似乎有點改進了。」

莫利約農莊

由於安多尼一直反對小若望讀書,麗達在一八二八年二月送小若望到八公里以外的蒙哥谷(Moncucco)村,在莫利約(Moglia)家族的農場幹活。他在那裡每 年可賺得十五里拉。每個主日清早,他都徒步走到蒙哥谷的聖堂,找柯提諾神父 (DonoCottino)辦告解及領聖體,然後與莫利約一家參與十一時正舉行的感恩祭,下午則與鄰家的孩子玩耍,向他們重述母親講過的耶穌生平事蹟。他放牛或在農場幹活 時,總是手持一本拉丁文書。類斯•莫利約(Luigi Moglia)問他為何如此熱衷學習,他回答說:「因為我想做神父。」一八二九年十一月,他對舅父彌格(Mark Michael)說,雖然他們待他不錯,但他想讀書。於是,舅父就把他送返碧基去。

賈勞束神父的學生

過了一段日子,他於一八二九年十一月從蒲底里拉(Buttigliera)返家途中,遇見了莫里亞多(Morialdo)的本堂神父若望•賈勞束神父(John Melchior Calosso)。賈勞束神父年屆七十,是位神學博士。他見這孩子能夠背誦長篇的講道內容,十分欣賞,便同意收容他,教他拉丁文,亦是若望的神師。不幸地,賈勞束神父於一 年後突然身故,卒於一八三零年十一月二十一日。賈勞束神父臨終時,把自己的六千里拉儲蓄全數留給若望,作為若望進修為司鐸的經費,他的親人也沒有異議,但若望考慮 片刻後,選擇仰賴天主的照顧,把保管遺產的鑰匙交還神父的親人,並說:「我什麼也不要。」

一八三一年,在安多尼結婚前,麗達與他分家。她把碧基的產業留給安多尼後,帶著若瑟和若望遷到鄰近新堡的薩森布諾(Sussambrino)作佃農。若望回到新堡 上課,每天四次徒步行走五哩,有時亦與韋拉諾神父(Don Virano)及莫利約神父(Don Moglia)等老師同行。

基愛里

一八三一年十一月四日,他在距離新堡十二公里的基愛里中學(Chieri Secondary School)讀書,每月須支付十二里拉。他極不情願地在村內到處乞討小麥、水果和乳酪等物品,用作支付學費。在前往基愛里途中,他對若望•斐理培祿(John Filippelli)傾訴說:「我想讀書,我想獻出整個生命照顧青年。」當時基愛里住著神職人員、學生和紡織工人。若望在那裡生活了十年。學校重視宗教信仰,每 天舉行感恩祭,以品德證書鼓勵學生,並規定使用祈禱書。他在朋輩間極受歡迎。

若望鮑思高的記憶力很強,每晚可背誦不少意大利文和拉丁文的古典作品。他最初寄住在馬基肅(Marchisio)家,翌年則住在寡婦璐琦•馬塔(Lucia Matta)家。為支付生活費,他須幫忙做家務,亦為馬塔二十二歲的兒子補習。其後在一八三四年,他住在若瑟‧畢恆德(Joseph Pianta)的家裡。若瑟‧畢恆德是咖啡館東主,若望在那裡學懂製作各式各樣的糕餅。他亦曾住在裁縫多瑪斯•卡明諾(Thomas Cumino)的家。有一段時間,鐵匠瓦西奧•沙維奧(Evasio Savio)教他使用鐵鎚及在爐邊打鐵。日後華道谷工場開辦時,他將親自擔任首名導師。當時,他夢見自己成為司鐸,負責照顧許多青年,亦明白這是他畢生的工作(參閱B.M 1, 182)。他亦是演員、歌手、即興詩人和魔術師,更組織了「同樂會」(Company of Merry Makers),與朋友們輪流在各人的家裡聚會,討論信仰。若望十八歲時,於一八三三年八月四日在蒲底里拉(Buttigliera d’Asti)領堅振,儀式由薩沙里(Sassari)的賈諾提總主教(Archbishop John Antony Gianotti)主持,代父母為若瑟‧馬薩諾(Joseph Marsano)及約瑟芬•梅利納伯爵夫人(Countess Josephine Melina)。

司鐸培育

修院生活

一八三四年四月十八日,若望十九歲,他不顧神師若瑟•馬洛尼神父(Canon Joseph Maloria)的反對,決定加入基愛里的方濟會,並獲取錄為備修生,準備加入和平會院(Friary of Peace),但一個夢改變了他的決定。他諮詢賈發束(Don Caffaso)神父後,在賈發束神父及辛澤諾神父(Fr. Cinzano)協助下,於一八三五年十月三十日加入基愛里教區的神學院。他在十月二十五日穿修衣時,立下了七大志向。他在神學院進修的六年內(一八三五年至一八四一 年),每個學期都獲贈用作獎勵最優秀學員的獎學金。他接受的訓練極為嚴苛,具有楊森主義色彩,亦難以接觸教職員。他極為自律、刻苦、避免嬉戲、慎選朋友。後來,他 後悔花時間研究異教典籍,而漸漸對聖經和教會史產生濃厚興趣。類斯•高木祿(Louis Comollo)是他研讀神學時的摯友,其後於一八三九年逝世,使他十分難過。

天主的司祭

他在神學院時,經常放棄早餐,每朝到聖斐理伯堂(St. Philip’s church)去領聖體,然後準時回去上課。他只要專心聽課便可熟記內容,因此每天可用三至四小時閱讀書籍,尤其是有關聖經歷史及教會史的著作。在第三學年的暑假,他已修 畢第四學年的科目,獲特別批准入讀第五學年。一八四零年九月十九日,他獲授五品,並於翌年三月二十九日領受執事職。若望鮑思高於一八四一年六月五日聖三主日前夕晉 鐸,由弗森尼總主教(Archbishop Fransoni)在他的私人小堂主持晉鐸儀式。他當天所立的志向包括嚴格善用時間、學習聖方濟沙雷氏(St.Francis of Sales)的溫良、晚上只睡五至六小時、日間不休息。他在聖三主日於杜林聖方濟亞西西堂(St. Francis of Assis)的護守天神祭台(Guardian Angel’s altar)舉行首祭。他稱這天為「一生最美妙的日子」(參閱BM, I, 386)。

吸引的邀請

新晉鐸的鮑思高神父比以往更渴望為青年服務。在賈發束神父的勸喻下,他拒絕接受三個邀請:在熱那亞(Genoa)一個富裕家庭擔任家庭教師,年薪一千里拉;比一般 薪俸高兩倍的年薪在家鄉莫里亞多任職本堂神父;以及在他頗受歡迎的新堡,在辛澤諾神父擔任本堂的堂區出任副本堂。在賈發束神父的建議下,他選擇到杜林聖方濟亞西西 堂附近的司鐸培養院(Convitto),進修為期三年的牧民課程,研習倫理神學和宣講,「學習如何當司鐸」。麗達早已警告他說:「若你不幸發了財,我絕不會再見 你的。」(MB I, 222)鮑思高神父在一八四一年十一月入讀司鐸培養院,逐漸擺脫基愛里神學院嚴苛訓練的陰影。除了上課外,他亦在杜林的多個中心講道、聽告解和講授教理。

青年的使徒

親身瞭解青年的處境

有一次,鮑思高神父探訪高道倫可神父管轄的「天佑小舍」(Little House of Divine Providence)。高道倫可神父以先知的直覺對鮑思高神父說:「你的會衣太薄了,換一件更堅韌耐用的吧,這樣孩子才不會把會衣扯破。」他走在大街小巷,親身瞭解青年 的實際生活處境,並發現市郊有許多不同年齡的孩子到處蹓躂,惹事生非,褻瀆天主。這些孩子無家可歸,亦已離開堂區,陷入困境,使人惋惜。

一八四四年,比哀蒙約有七千一百四十八名十歲以下的孩童受僱於絲廠、羊毛廠和棉廠,亦有些是地盤的建築工人、泥水匠、工匠、油漆工人。鮑思高神父的青年中心聚集了 青年技工、學徒、石匠及每天清潔多至十五個煙囪的清潔工人。工業革命迫使他們每天工作十三至十四小時,但收入微薄,六至七個月的薪酬只有二十五至三十里拉,而歐洲 其他地區的情況也同樣惡劣。

這位熱心的年青司鐸與本堂賈發束神父一同探訪監獄後,尤其難過。他看見許多年屆十二至十八歲的青年,身體健康,心智聰明,但懶惰骯髒,缺乏精神和物質的食糧,使他 怵目驚心。他探訪「高道倫可機構」(Cottolengo Institute)時亦很難過,那裡收容了一千八百名無父無母的青年。鮑思高神父邀請他們說:「你們離開這裡後,請來聖方濟堂,我會協助你們在社會找到立足之所。」

偉大事業的開端

一八四一年十二月八日,聖母無玷始胎節,鮑思高神父在聖方濟亞西西堂的祭衣房準備舉行感祭恩時,看見祭衣房主管高木底(Comotti)責罰一個孩子,只因為他不 懂輔彌撒。這名十六歲的少年就是祿茂‧夏來理(Bartholomew Garelli),是個砌磚工人。鮑思高神父與孩子攀談,發現他還沒有初領聖體,亦不認識教理。感恩祭結束後,鮑思高神父與少年成為朋友,為他講授教理,而且「在他身上, 看見所有貧苦無依的青年在求助」(方濟•維伊奧Francis Veuillot),從而開始了他的偉大事業。夏來理在下一個主日帶來了六個同伴,來訪的少年在二月初增至二十人,在三月則更增至三十人,很快因為地方有限,須把人數限制 在八十人。

遷徙不定的青年中心

這些青年來自遙遠的村莊,冬天返回家鄉,或住在鮑思高神父的青年中心。他開辦教理班,舉行禮儀,一同遊戲及唱歌。他在聖方濟亞西西堂附屬的房間講授教理,並在司鐸 培養院的庭院玩遊戲。卡巴諾(Carpano)、龐德(Ponte)及德維魯(Trivero)等年青神父亦協助他。由於青年數目日增,鮑思高神父因此把青年帶到 廣場、大街及郊外。他們急需更合適的地方。一八四四年,鮑思高神父離開司鐸培養院,在巴羅洛侯爵夫人(Marchioness Barolo)開設的「濟良所」(Refuge)出任斐洛美納小醫院(St. Philomena hospital)的院牧。濟良所收容了四百名少女,鮑思高神父的工作是協助包萊神父(Don Borel),為她們講道和聽告解。自十月十三日起,他開始在聖方濟沙雷氏小堂兩個空置的大房間舉行聚會。然而,頑童使「濟良所」的住客感到困擾。七個月後,巴羅洛夫人要 求他在她的事業與男青年之間作出抉擇。雖然她給鮑思高神父時間考慮,但鮑思高神父毫不猶疑地選擇服務男青年。

由於出入青年中心的男青年約有四百名,鮑思高神父自一八四五年五月起物色其他聚會場所。其後,他們在陶拉(Dora)河畔聖瑪爾定小堂(Chapel of St. Martin)附近的聖伯多祿縲絏堂(St. Peter-in-chains)找到一個荒廢的墳場,在那裡聚集。鮑思高神父亦在這裡遇上年僅八歲的彌額爾•盧華(Michael Rua)。其後,他在莫雷達神父(Don Moretta)的私人房子租用三個房間,最後向斐利比(Philippi)兄弟租借空地。本堂神父抱怨他使青年脫離他們的監管。市長馬圭斯•賈富(Marquis of Cavour)對鮑思高神父說,他的工作是沒有用的。包萊神父亦勸他把青年的數目限制在約二十人。有些人認為鮑思高神父是革命者、空想家,甚至是瘋子。他曾講述有關青年中 心未來發展的夢境,向別人保證青年中心將設有聖堂和學校、工場和操場。然而,情況沒有改善。兩位教區神職修士文生•龐渣底(Vincenzo Ponzati)及類斯•那西(Luigi Nasi)在巴羅洛侯爵夫人的善意提點下,提出付錢讓鮑思高神父入住精神病院,後來他們自己反而被困,幾經辛苦才可脫身。其實是機智的鮑思高神父巧施妙計,使他們代替自己 被抓進精神病院。

畢納地木棚

一八四六年四月五日,鮑思高神父與斐利比訂立的租約到期了,但找不到其他地方讓青年聚集。那是他一生最悲傷的日子之一。潘克拉喬•蘇雅維(Pancrazio Soave)帶他到方濟•畢納地(Francis Pinardi)的木棚。木棚十五米長,六米寬,旁邊有一塊空地。鮑思高以三百二十法郎租用,並大幅改裝。青年中心從此進入新階段。潘克拉喬原本打算用作澱粉廠的雜物房成 為一所小聖堂。總主教在一八四六年四月十二日復活主日舉行祝聖典禮。青年中心繼續舉行禮儀、教理班、遊戲、音樂活動,舊僕人也回來幫忙,數以百計的青年每個主日都 在此聚集。市長馬圭斯•賈富試圖禁止這些聚會,幸得國王查爾斯•阿爾伯特(King Charles Albert)及時介入,青年中心方可繼續運行。

然而,鮑思高神父的健康日漸衰退,甚至領受了傅油聖事。青年及其他人士為他獻上犧牲和祈禱,他因而恢復健康。這位良善的神父懷著感激之情,決定以餘生服務青年。他 在碧基療養數週後,在聖德昭著的母親陪同下,於一八四六年十一月三日返回杜林。麗達當時已經五十八歲了。她在人生最後十載陪伴自己的司鐸兒子,勇敢面對各種困難, 照顧數以百計的孤兒,作他們的母親。

主日時間表

鮑思高神父向畢納地租用房子後,開設三間工作室,讓青年在這裡安頓下來。十二月一日,他以年租七百里拉租用全幢房子。參加晚間課程的男青年約有三百人。鮑思高神父 奉溫良及有涵養的聖方濟沙雷氏作為他事業的主保,認為他的愛德方法、使徒熱忱及中庸之道都適合自己各類充滿挑戰的工作。

主日和節日的時間表包括告解、感恩祭、講解福音、玫瑰經、聖體降福、研究聖經史或教會史、餘暇活動、演說、唱歌等。鮑思高神父盡量抽時間陪伴這些青年,他們的數目 約為四百至五百人。他也在平日到處找尋其他青年,邀請他們到青年中心,教他們讀書寫字、數學和繪畫,並提供他最重視的信仰培育。他為青年找工作,到工廠探望學徒。 他與僱主訂立合約,而合約條款是工會多年所期望的。於一八五一年十一月,他為若瑟•波東尼(Giuseppe Bordone)與玻璃廠的嘉祿•艾梅諾(Carlo Aimino)訂立一份開創先河的合約。鮑思高神父或許是意大利首位為青年工人舉行退省的神父。各種組織開始成立,青少年藉此參與自我培育。一八四七年,他為青年中心擬定 詳細守則。一八四八年,有人企圖透過窗戶射殺他,但他逃過大難,其後亦多次遇上類似的襲擊。

開辦寄宿學校

一八四七年五月,除了開辦歡樂的青年中心,鮑思高神父亦為急需食物、衣服和住處的青年開辦首間收容所。一晚,孤兒亞歷山大•佩莫納(Alessander Pescarmona)全身被雨水濕透,飢腸轆轆,請求借宿一宵。雖然過去曾經碰壁,但鮑思高神父還是答應了他,讓他成為慈幼會首名寄宿生。鮑思高神父當時已買下整幢房 子,並在天主的眷顧下,獲得二萬八千五百里拉購入更多物業。由於青年的數目日增,他得想辦法提供食物、衣服和醫療。他雖然極不願意,但也得向富裕人家乞求,且一生 也是如此。他的母親麗達甚至變賣她的嫁妝和小首飾,以裝修小聖堂。在這個動盪時期,鮑思高神父雖然受到各方施壓,但仍然明智地放下政治活動。

其他中心

一八四七年,鮑思高神父在新城門區(Portanuova)開設聖類斯青年中心(St. Aloysius),兩年後在溫基利亞(Vanchiglia)設立護守天神青年中心。一八五一年,他開始建造新聖堂,以取代舊聖堂。一八五二年六月二十日,他把新聖堂奉 獻給聖方濟沙雷氏,而建造經費來自一次大型抽獎活動,籌得二萬六千里拉。他共籌辦了十五次同類的抽獎活動。

作家

為駁斥華而多教派(Waldensian)的宣講,他發行《致公教徒的忠告》及《公教讀物》。他亦出版了《教會史》(一八四五)、《十進制》、《聖經歷史》、《意 大利史》、《釀酒學》(一八四六年)、《少年良伴》(一八四七年),以及許多短篇傳記和敬禮祈禱書籍。一八四九年,他出版《少年良友》(Amico della Gioventu)雜誌,後來因經費不足而停刊,但顯示他熱衷推廣優質讀物。他出版的《公教讀物》激怒了華而多教徒,他們曾多次試圖殺害他,但經常有一頭奇犬突然 撲出,嚇跑行兇的人。他稱這頭奇犬為「灰奇」(Grigio)。這些小冊子以各種語言出版,歷時整個世紀,其後由《子午線十二》代替。他的青年祈禱書籍《少年良 友》陸續發行一百二十二版,每版刊發五萬冊。他的著作包括公民史、教會史、教宗和聖人傳記,以及道明•沙維豪等聖德昭著的青年生平。根據《傳記辭典》 (Dizionario Biografico)所列,他共出版了一百四十八本著作,包括神修、文化、學術、戲劇和娛樂作品,以及妥為刪節及註解的意大利文、拉丁文和希臘文著作。他在一八七七年為 慈幼協進會出版的《慈幼通訊》(Salesian Bulletin)現時以四十八種語文發行。

他最傑出的一個學生就是道明•沙維豪。一八五四年十月二日,這位年僅十二歲的良善少年在碧基遇上鮑思高神父,並在十月二十九日加入慶禮院,其後於一八五七年三月九 日逝世,享年十四歲。一九五四年六月十二日,他獲教宗碧岳十二世列入聖品,成為教會最年青的精修聖人。

自設工場

每年都有年青工人加入青年中心,一八五三年有十名,一八六六年有一百二十名。鮑思高神父認為需要自設工場,因為青年在外面很容易接觸到不道德和褻瀆的事物。一八五 三年,他在畢納地的房子旁邊建造一幢房屋,自行開辦工場。製鞋及裁縫工場最初設於畢納地房子的走廊,由鮑思高神父親自擔任首位導師。一八五四年開設釘書工場,一八 五六年開設木工工場,一八六二年開設印刷及金工工場。因此,約有三百名青年無須外出工作。根據伯多祿•史迪拉神父(Fr. Pietro Stella)所述,鮑思高神父多年來也收容寄宿生,有些更是孤兒(括號所註),在一八五四年為數三十九(八)名,一八五五年八十三(十九)名,一八五六年九十(二十五) 名,一八五七年一百一十六(四十),一八五八年一百一十三(三十二)名,一八五九年一百八十四(四十四)名,一八六零年三百五十五(八十四)名,一八六一年二百九 十九(六十九)名,一八六二年三百二十八(七十)名,一八六三年三百六十(八十三)名,一八六四年二百五十七(七十九)名,一八六五年三百五十八(一百一十九) 名,一八六六年四百一十(一百四十八)名,一八六七年四百一十二(一百二十四)名,一八六八年三百六十六(九十八)名,一八六九年三百七十五(一百零九)名。在 最後數年收錄的青年更超逾八百(二百五十)名。青年只須支付少量費用,甚至完全免費。鮑思高神父在生時,他們的經費一直緊絀,情況有如一條用作克己的釘鏈,使他比 禁食和穿苦衣的中古時代聖人更加痛苦。

自辦學校

一八五五年,鮑思高神父請方濟夏神父(Francesia)擔任教師,於畢納地一個房間開辦學校。約在一八五九年至一八六零年,這間中學已全面營運,青年及合資格 教師人數合共約二百人。鮑思高神父孜孜不倦地工作,希望這些青年學有所成。因此,一位大學教授曾評論說:「在鮑思高神父這裡,你必須認真學習。」自修室瀰漫著嚴肅 寧靜的信仰氣氛。

告解神師

鮑思高神父旨在培育「良好的公民及虔誠的基督徒」。他最重視良心培育,因此強調辦告解和領聖體,每天聽告解兩至三小時,甚至在遠行時亦然,也會在意想不到的場所聽 告解,例如在馬車上抓著韁繩聽馬車夫告解。他的告解牧職可媲美聖維雅納(Cure d’Ars)。一八八七年十二月十七日,在他身故前六週病重期間,他為約三十名男青年聽告解。他對神職修士費斯特(Festa)說:「這是我最後一次如此幫助他們了。」

培育教會聖召

比哀蒙政局動盪,以致聖召短缺。鮑思高神父自推行他的事業開始,已重視培育司鐸和修道聖召,尤其在貧苦階層推行培育,不僅是為了他的工作,亦為教區及其他修會的發 展。除了培訓工藝生外,他在一八四九年開始收錄讀書生。這些讀書生有意領受聖職,就讀於市內的私校。最初,鮑聖只挑選了四名青年。他們領了會衣,但其後全都離開 了,其中兩名加入教區。然而,他並沒有失望。單單在一八六一年,鮑思高神父的青年中心有三十四名讀書生晉鐸。事實上,比哀蒙神學院的聖召主要來自青年中心。他設立 的「聖母神子」成年聖召計劃,培育了不少信德堅強的偉人,尤其是遠赴傳教區服務的傳教士。根據估計,鮑思高神父為教會培育了二千五百個聖召。馬賽 (Marseilles)修士會(Congregation of Brothers)的會院大事年表在一八七七年記述:「我們當中有個偉人,在三十四年內為教會培育了六千位司鐸,我們深感榮幸。」(CDB, 97)

慈幼會

創立修會的想法

天主透過神夢啟迪鮑思高神父,若瑟•賈發束神父亦鼓勵他說:「你絕對需要一個修會。」(BM V, 452)。因此,他早在一八四七年便開始構思成立修會。他明白,為延續他的工作,他需要助手,而且這些助手須充滿他的精神。外聘教師並不可靠,他們經常剝削學生,而非幫助 他們。他希望組織一群為他獻身及服務青年的修道者。鮑聖收錄學生入讀寄宿學校,亦是為了在貧苦階層當中培育司鐸和合作人,共同推行他的使徒工作。事實上,這也是他 每年與青年探訪碧基的原因之一。

然而,當時的政局絕不利於成立修會。政府甚至宣稱有權提名主教,政教之間亦有公開衝突。一八五五年,反教權的拉達濟(Rattazzi)通過「有關修道者的法例」 (Law regarding the Friars),藉此鎮壓三十五個修會,關閉了三百三十四個會院,驅逐五千四百五十六位司鐸、修士和修女,剝奪他們的公民權利。「在那個時代要創立修會,好比在地震時建 屋。」(戴雷樵‧卜斯可Teresio Bosco)然而,難以置信的奇蹟發生了。反教權的拉達濟竟然建議鮑思高神父成立修會,而且教他各種繞過法律的方法。鮑思高神父的學生盧華、賈烈勞 (Cagliero)、方濟夏(Francesia)、安琪•沙維豪(Angelo Savio)、羅吉第(Rocchietti)、杜爾基(Turchi)及其他學生選擇「留在他身邊」。鮑思高神父開始為可能加入這個修會的候選人作出「訓勉」 (conferences),但他們並不知道鮑思高神父的計劃。他們不喜歡「修道」。賈烈勞願意留下,並不是因為他渴望修道,而是因為他深愛鮑思高神父。一八五九 年,鮑聖明言要成立修會,並請他們作出抉擇。猶豫良久後,賈烈勞說:「我決定了,一如以往,我絕不會離開鮑思高神父……不管是否『修道』,為我沒有分別!」(BM VI, 181)

一八五四年一月二十六日,鮑思高與賈烈勞、盧華及其他兩名青年傾談時,向他們暗示將成立修會,以延續他的青年工作。他們先作出許諾,期望日後可以發願。他們採用溫 良的日內瓦(Geneva)主教的名字,取名為「沙雷會士」(譯按:原文為Salesiani,中文起初稱為撒肋爵會士,其後改稱「慈幼會會士」)。一八五五年三 月二十五日,盧華矢發聖願,是慈幼會歷史中首位發願的會士。阿拉索納底(Alasonatti)及方濟夏亦在一個月後發願。一八五六年十二月九日,鮑思高神父開始 討論成立修會的事宜。

慈幼會的成立

一八五八年三月,碧岳九世批准成立修會,並給予建議。經深思熟慮後,鮑思高神父在十二月九日擬定有關計劃的大綱,並分發給他的十九名助手,讓他們思量及作出決定。 一八五九年十二月十八日晚上,曾參加上次會議的助手只有兩名缺席,他們組成修會團體,宣發聖願。他們選出幹事後,正式成為慈幼會成員,團結一心,追求個人成聖,繼 續服務青年,「尤其是極需要指導和教育的青年」(BM. VI, 182)。一八六二年五月十四日,共有二十二名會士宣發三年聖願,包括兩名修士。鮑思高神父對他們說:「上主一直助佑我們,若祂繼續眷顧,在二十五至三十年內,將會有一千 名會士。」一八六九年三月一日,慈幼會獲教會正式批准。若非有奇蹟相助,這事幾乎不可能實現。

新會院亦在冷照(Lanzo, 1864)、該辣士可(Cherasco,1869)、阿拉西奧(Alassio, 1869)、瓦沙利切(Valsalice,1872)、瓦利西亞 (Vallecrosia, 1875)、法國尼斯(Nizza,1875)、馬賽 (Marseilles, 1878)及巴黎(1884)等地設立。根據奧弗雷(Auffray)所述,在一八六三年一月共有三十九名慈幼會會士,一八六四年一月共有六十一名,一八六五年共有八十 名,一八七四年共有三百二十名,於一八八八年鮑思高神父逝世時共有七百六十八名。

修士

鮑思高神父原本希望慈幼會會士只須穿著端莊的襯衣(在當時是反傳統的!)。最後,他讓「在俗慈幼會會士」(亦即非神職修士)如此實行,他們是他的「傑作」。他高瞻 遠囑,期望他們不是傳統的在俗修士,而是與司鐸平起平坐的合作人、監督和管理人,只是不能執行聖職。鮑思高神父一生有賴許多謙卑、低調、忠信和慷慨的合作人協助, 他們在傳教區也貢獻良多。當他逝世時,慈幼會有五分之一的成員屬於非神職修士。

母佑會的共同創辦人瑪沙利羅

瑪利亞‧瑪沙利羅(參閱《生平》)於一九五一年六月二十五日由教宗碧岳十一世列入聖品。她於一八六四年十月八日與鮑思高神父相遇,共同於一八七二年創立進教之佑孝 女會(即母佑會),是教會內最多修女的修會,其前身為亞圭(Acqui)教區摩爾尼斯(Mornese)的「無原罪聖母孝女會」,指導神師為貝思諾神父(Fr. Dominic Pestarino),而他後來也成為慈幼會會士。鮑思高神父期望她們成為生活的典範,表達他對聖母的敬愛,其中有許多修女伴隨慈幼會會士到傳教區工作。

協進會

鮑思高神父創立的第三個精神家庭就是慈幼協進會(The Pious Union of Salesian Cooperators),期望他們成為「慈幼會會士的合作人,服務本堂神父及主教,一起造福人群」,亦期望他們是在俗的慈幼會會士,按慈幼會的精神生活和工作。他們最初 被視為「慈幼會會士的外援」,其後在一八七六年組成現時的第三會。他們是獻身的基督徒,在鮑聖逝世時人數達至八萬。

修會發展

一八六三年,除了三間在杜林運作的青年中心外,鮑聖亦在市外的米拉貝祿•蒙弗辣道(Mirabello Monferrato)設立首間會院,其後遷至聖馬丁村(Borgo San Martino)。他的青年中心、職業及農藝學校數目倍增。一八六四年,他在杜林開設冷照(Lanzo)學校。鮑思高神父曾到意大利各地,並到訪法國及西班牙,在當地建立 和鞏固他的事業。他在各地備受歡迎,大家視他為施行奇蹟的聖人。他的降福醫治許多病人,情景難以置信,但他全歸功於聖母。他充滿人情味,亦是屬於天主的人,既有人 性才華,亦有超性天賦。他聖德昭著,吸引現代人。即使遭受部分政府官員及教會神長反對,鮑思高神父在杜林華道谷(Valdocco)服務貧苦青年的工作逐漸制度 化,成為國際性組織,目前已遍佈五大洲逾九十五個會省。

一八八四年七月九日,鮑思高神父的修會獲得與贖主會(譯按:該會的使命為服務遭遺棄的貧苦者)同等的地位。他如此總結他經歷的考驗:「若我早知道成立修會須經歷這 麼多痛苦、疲累、反對及矛盾,或許我不會有勇氣開始。」(MB 17, 142)

對於政府官員不斷的滋擾,鮑思高神父對神職修士賈烈勞說:「這些政府官員很想毀掉青年中心,但不會成功;他們須與更強大的那位交手,童貞聖母將摧毀他們的計劃。」

傳教區

雖然鮑思高神父需要各種援助,以鞏固新成立的修會,但出於傳教熱忱,他付出極大犧牲,在一八七五年十一月十一日派遣部分優秀的慈幼會會士在賈烈勞神父領導下,到巴 塔哥尼亞(Patagonia)及火地島(Tierra del Fuego)傳教。他們帶來極大的轉變,該區在一八八四年成為宗座監牧區。鮑思高神父深謀遠慮,所作的犧牲獲得豐厚的回報。在他逝世時,修會有五分之一的成員在傳教區服 務。目前,慈幼會在南美洲共有二十四個會省、三位樞機及六十位慈幼會主教。

中介

教宗領土淪陷後,意大利比薩(Pisa)的科西樞機(Cardinal Corsi)與帕爾馬(Parma)、皮亞琴察(Piacenza)及瓜斯塔拉(Guastalla)等地的主教都被監禁或驅逐。法莫(Fermo)的德安傑利斯樞機 (Cardinal DeAngelis)遭逮補及押往杜林,安科納(Ancona)的安東納西樞機(Cardinal Antonucci)及耶西(Jesi)的莫里尼樞機 (Cardinal Morichini) 則被軟禁在家,另有八位主教受滋擾。在意大利南部,有七十位主教被監禁及撤職。當時瀰漫著反教宗情緒,歷時十多年,而鮑思高神父成為意大利政府與教廷之間的中介,獲雙方信 任,促成委任過百名主教填補空缺。他亦無畏地與意大利復興運動(Risorgimento)的高層官員交涉,表現誠懇、謹慎及忠誠。西敏 (Westminster)的曼寧樞機(Cardinal Manning)在教宗指示下,就教廷與意大利政府的關係諮詢鮑思高神父。一八六六年,鮑思高神父被領進總理里卡索利(Ricasoli)位於比提尼(Pittini)王 宮的辦公室。他站在辦公室內,堅決地說:「閣下,請您明白鮑思高神父在祭台旁是神父,在告解室是神父,在他的青年當中是神父,在杜林是神父,在佛羅倫斯是神父。他 在貧苦者的家是神父,在國王的宮殿裡也是神父。」(BM VIII, 239)教宗對安多尼利樞機(Cardinal Antonelli)說:「鮑思高神父作了偉大的工作,沒有一位樞機可比他幹得更好。他善用任何機會,表現出色。」(BM, 10, 225)當安多尼利樞機被問及為何鮑思高神父沒有晉升為樞機時,他對若翰•羅里尼教授(Prof. John Lorini)說:「我們多次寫信給他,邀請他加入樞機團,但他總不接受。」(BM, 10. 243)

鮑思高神父則說:「除了福音的政治外,天主教神父沒有其他政治活動。」他的政治是「教宗的政治,我們的天父的政治」。一八八七年十二月二十三日,在他逝世前一個 月,他告訴雅里達樞機 (Card. Alimonda):「我已請賈烈勞告訴教宗,所有慈幼會會士必會捍衛他。」(MB 18, 491)。他對卡沙萊的(Casale)費雷主教(Ferre)表示:「我的神子遵從教宗支持的理論,即使他是以個人哲學家、神學家或學者的身份支持。這不僅是為了對教宗 表達敬愛,也是因為我感到這樣較為穩妥。如此,我不會犯錯,即使犯錯,亦雖錯猶榮。」(BM, V, 369)效忠教宗是慈幼會神修的重要特色,僅次於敬禮聖體及童貞聖母。

聖母進教之佑大殿

鮑思高神父除了設立慈幼會會院外,亦在一八五二年建造聖方濟沙雷氏聖堂,並在一八八二年建成聖史若望堂。一八四四年十月十二日,當青年中心仍遷徙不定時,他夢見一 處種滿玉米和馬鈴薯的田園,建有一座宏偉莊觀的聖堂。十八年後,他對神職修士保祿•歐培拉(Paul Albera)說:「我身無分文,但既然這是天主的意願,我們必須實行。」(MB 7, 334)

一八六三年,他意外地獲得四千里拉,並以此購入該幅土地。一八六五年,大殿奠基。承建商嘉祿•蒲切底(Charles Buzzetti)是他的舊生。鮑思高神父把所有積蓄交給他,只有八個銅幣。然而,雖然困難重重和經費緊絀,但聖母顯了許多奇蹟,大殿終於建成,並在一八六八年六月九日祝 聖,所需的建築成本為八十九萬里拉(相當於一九八六年的二十億)。鮑思高神父可確實地說:「這座聖殿的每一塊石頭也是聖母的恩寵。」(MB 18, 388; 9, 201)「聖母為自己建造一座殿宇。」他對賈烈勞說:「至聖之母創立和支持我們的工作。」(M.B. 7, 334)

儘管病弱疲憊,鮑思高神父仍遵從教宗良十三世的意願,同意在一八八零年建造羅馬耶穌聖心堂。一八八三年,他在一月至五月這四個月期間到訪法國,四處奔走,為這座羅 馬教堂籌募經費。耶穌聖心堂於一八八七年五月十四日祝聖。他還在杜林及瓦利西亞(Vallecrosia)另外建造了兩座聖堂,亦在拉斯佩齊亞(La Spezia)、尼斯及馬賽設立三間會院。他為了籌募這一百五十萬里拉(相當於一九八六的四十億)經費,身體越來越虛弱。一八八六年,他前往西班牙,答應在一座俯瞰巴塞隆 納市的山上建造國家大殿。這座山風景優美,名為「我要給你」(Tibi Dabo)(譯按:魔鬼誘惑耶穌時,把他帶到一座山上,將世上的國度及榮華指給他看,對他說:「你若俯伏朝拜我,我必把這一切交給你。」故有此名。)他承擔這任務,表示他 對耶穌聖心的敬愛。

聖人們的導師

鮑思高神父啟發和培育了許多學生、合作者和聖人度聖善生活,他們包括瑪利亞‧瑪沙利羅、道明‧沙維豪、類斯‧雷鳴道、彌額爾‧盧華、斐理伯‧李納德、瑪達肋納‧莫 蘭諾、安德肋‧白德美、奧古斯多‧查托里斯基、潘德蘭等等,均獲教會列入聖品或正待列品。他亦與許多聖人合作,包括若瑟•賈發束、若瑟‧高道倫可、聖理納•蒙利亞 多(St. Leonard Murialdo)、真福路易斯•瓜內爾(Bl. Guanella) 及真福類斯•奧廖內 (Bl. Aloysius Orione)。到了今天,他的理想、精神和神恩仍鼓舞許多人完全獻身事主。

教育家

鮑思高神父的主要工作是以聖方濟沙雷氏的精神為青年提供基督徒教育。他的「預防教育法」正顯示他的智慧,以及他在心理和超性方面的直覺。「預防教育法」基於理智、 信仰、仁愛、神工、勤領聖事、棄用體罰,並重視親切、有益及關愛的臨在。一八八四年,他在羅馬寄出一封九頁的信函到杜林的青年中心,概述他的教育法和神修。「我的 教育法建基於愛德和敬愛天主」;「預防勝於治療,時刻保持溫良」。「青年不僅需要關愛,亦須知道自己被愛。這裡是個家,我們像家人般生活。應盡量付出時間陪伴青 年。」「對待充滿怨恨的青年,應更加溫良。父母把孩子送來受教,而天主把他們送來,是讓我們照顧他們的靈魂。」

鮑聖亦稱為「青年的使徒」、「慈父及青年良友」。他在轄下的青年中心和學校運用他的教育法,培育青年為虔誠的基督徒和良好公民。據稱,他一生教育了三萬名青年,其 中有些成為主教、偉大的傳教士先驅、司鐸、聖人。他亦是勇敢的聖體使徒,勤領聖體,提倡恭敬瑪利亞進教之佑,她亦稱為鮑思高的聖母(Don Bosco’s Madonna)。聖母在他生命中所行的事及他以聖母之名所行的奇蹟,不勝枚舉。他亦發了許多神夢,約有一百五十個。

當時很少人注意傳媒的影響力,但這位比哀蒙聖人卻明白傳媒的重要,且盡力推行傳媒工作。一八八三年,他對碧岳十一世說:「鮑思高神父希望成為傳媒工作的先鋒。」

最後階段

與世長辭

一八八四年三月二十五日,蒙彼利埃大學 (University of Montpellier)的孔巴醫生(Dr. Chambal)為鮑思高神父進行詳細的身體檢查,並診斷說:「鮑思高神父,你是積勞成疾,好比一件穿得太多次的衣服,不管是平日也好,或是慶節也好,都穿在身上。如果還 要保存它,唯一的方法就是把它藏在衣櫥內。我的意思是,你最需要的藥物就是好好休息。」但鮑思高神父說:「醫生,這是我唯一無法吃的藥。」

這位青年的聖人確實是心力交瘁。一八八七年十二月十一日,他最後一次舉行感恩祭,在二十日晚上臥病在床。一八八八年一月十五日,他感到呼吸困難,並開玩笑說:「請 找個懂得修理風箱的人,讓他來替我修理一下。」一月三十日,他說:「願你的聖意奉行。」在早上四時四十五分,當聖母進教之佑大殿的三鐘經鐘聲響起時,鮑思高神父與 世長辭,享年七十二歲五個月十四日。他的遺體於二月六日下葬於瓦沙利切(Valsalice)會院。

聖德昭著

一八八三年五月二十九日發行的《世界報》(Le Monde) 論及鮑思高神父說:「許多人追隨他,渴望見他一面,碰碰他的衣服,因為感到他散發特殊的聖德芬芳。」

雅里達樞機稱鮑思高神父為「本世紀的聖化者」,教宗碧岳九世更稱他為「意大利的珍寶」。碧岳九世與女伯爵馬蒂爾德(Countess Matilde)談話時提起鮑聖,問她說:「你見過意大利的珍寶嗎?」一八六七年,內政部長拉達濟說:「我認為鮑思高神父或許是本世紀最偉大的奇蹟。」(MB, 8,795)他的妻子瑪利亞•萊蒂希亞(Princess Maria Letizia)探訪鮑聖後,稱他為「世紀奇蹟」(MB, 8. 797)一八八一年十月十六日,良十三世對部分慈幼會會士說:「鮑思高神父是位聖者。」比利奧樞機(Cardinal Bilio)說:「沒有人在世時被列聖品,但鮑思高神父是位活生生的聖人。」當時,教宗微笑補充說:「確是對的,鮑思高神父確是聖人。」(MB V, 759-760) 鮑思高神父的雕像在聖伯多祿大殿隆重揭幕,放置於專屬修會創辦人聖像的聖龕。這尊重二十二噸、高5.87米的意大利大理石雕像由帕切利樞機(Card Pacelli)祝聖。聖像兩旁是道明•沙維豪及澤菲林‧拿蒙古拉的雕像,象徵鮑聖的青年使徒工作及傳教工作 (MB19, 363)。一九五九年,教宗若望二十三世到辛納西提(Cinecitta)向鮑聖的遺體致敬。他在講道時高呼:「鮑思高神父,全世界景仰你,全世界敬愛你。」

光榮列品

鮑思高神父的葬禮結束後不足二十四小時,盧華神父及他的議會已開始商討是否可能盡快展開列真福的程序。教區的調查工作於一八九零年六月四日開始,並於一八九七年四 月一日完成。一九零四年九月三日,於第十屆全會代表大會舉行期間,鮑思高神父的墳墓首次開啟,杜林的里基米樞機(Card Richelmy)當時亦在場,發現他的遺體仍然完好。教宗碧岳十世在羅馬頒令就鮑思高神父與羅倫斯•嘉斯塔迪總主教(Lawrence Gastaldi)歷時十載的爭議進行調查。調查程序順利結束後,若望鮑思高獲教宗碧岳十世列入可敬品,其後於一九二九年六月二日獲碧岳十一世列入真福。碧岳十一世仍為拉 提蒙席時(Mgr Ratti)時,曾到青年中心作客,而碧岳十世仍為薩爾托蒙席(Mgr. Sarto)時亦然。教宗在列聖品的儀式上說:「聖多瑪斯•亞圭納(St. Thomas Aquinas)的封聖詔書指出,《神學大全》的每篇文章都是一個奇蹟。現在我們可以說,鮑思高神父一生的每一年 每一刻都是個奇蹟,而且是一連串的奇蹟。」(BM , 1)一九三四年四月一日復活主日,鮑思高神父獲這位教宗列入聖品。一九四六年,教宗碧岳十二世稱他為「公教刊物的主保」。若望保祿二世宣告他為「青年的慈父與導師」。

重要日期

1815年 : 生於意大利杜林的碧基

1824年 : 九歲奇夢

1835年 : 穿著神職服裝,加入基愛理神學院

1841年 : 晉鐸、初遇祿茂‧夏來理

1846年 : 麗達媽媽到華道谷

1854年 : 道明•沙維豪加入慶禮院

1859年 : 慈幼會成立

1864年 : 遇上瑪利亞‧瑪沙利羅

1868年 : 聖母進教之佑大殿

1872年 : 母佑會成立

1887年 : 祝聖羅馬耶穌聖心堂

1888年 : 逝世

1929年 : 榮列真福

1934年 : 榮列聖品

1946年 : 公教編輯的主保

1988年 : 「青年的慈父與導師」