梁定國

2016年為慶祝鮑思高慈幼會來華百周年,蘇國怡神父與本人共同編輯了《夢境延伸》以茲紀念,書中分作三部份:歷史、見證及事業篇,事業篇內有「百年文字鮑聖」,其中談及:

最早一冊有關鮑思高神父生平的,要算是1918年在澳門南華印書館代印及無原罪工藝學堂出版,來自一位外籍耶穌會士德修士(d’Elia)翻譯的《童鮑司高若望司鐸傳略》了。

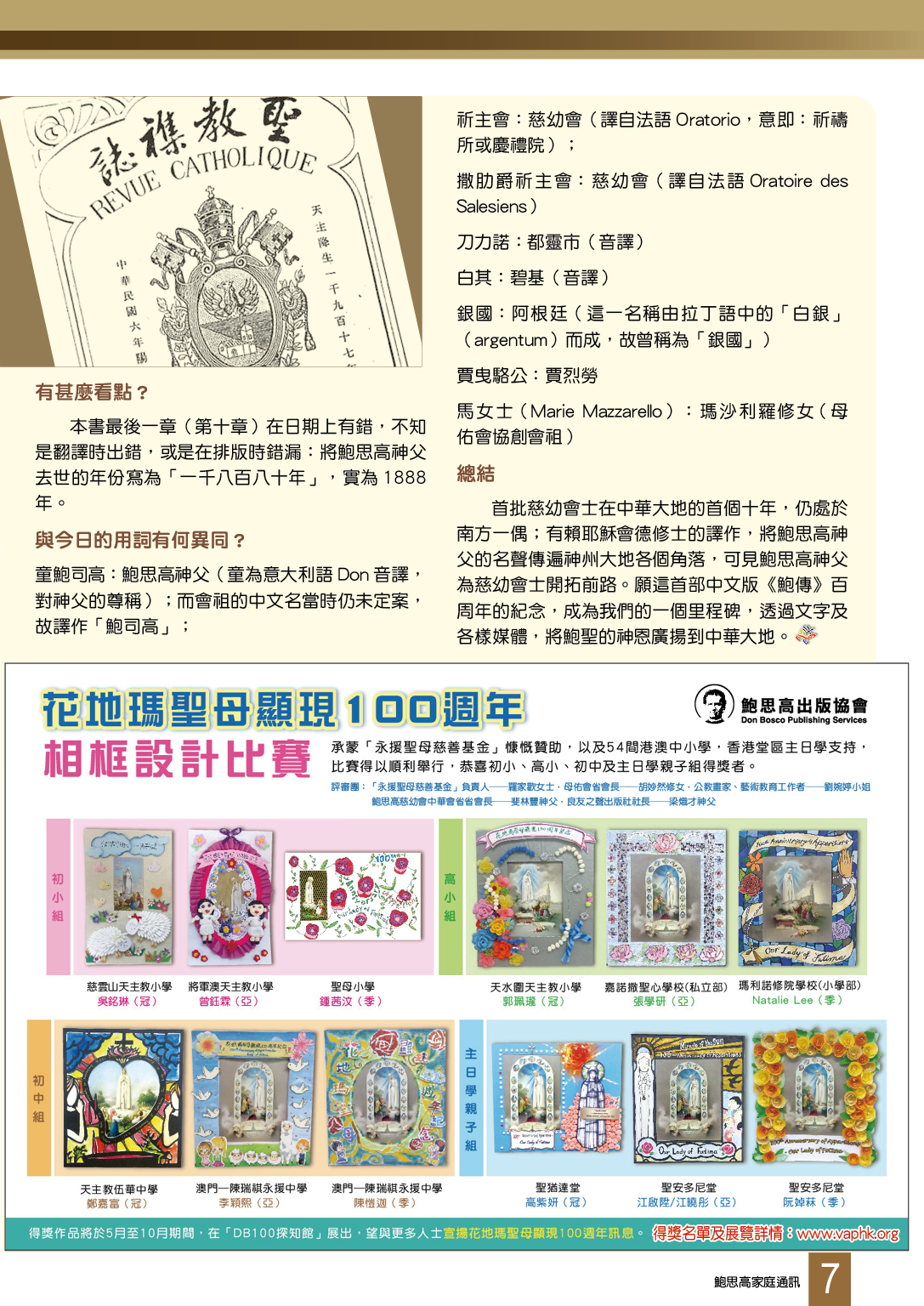

經蘇國怡神父近年的查證,該小書原於1917年前在上海的《聖教雜誌》(Revue Catholique)【1912至1938年在上海出版發行,後來成為全國知名的中文天主教刊物】,以「傳記」類分兩期(七月、八月)發表;故此,澳門只是將上海的單印成書。願藉下列各個問題及答案,向各位介紹,以饗讀者,並作紀念。

誰是德修士?

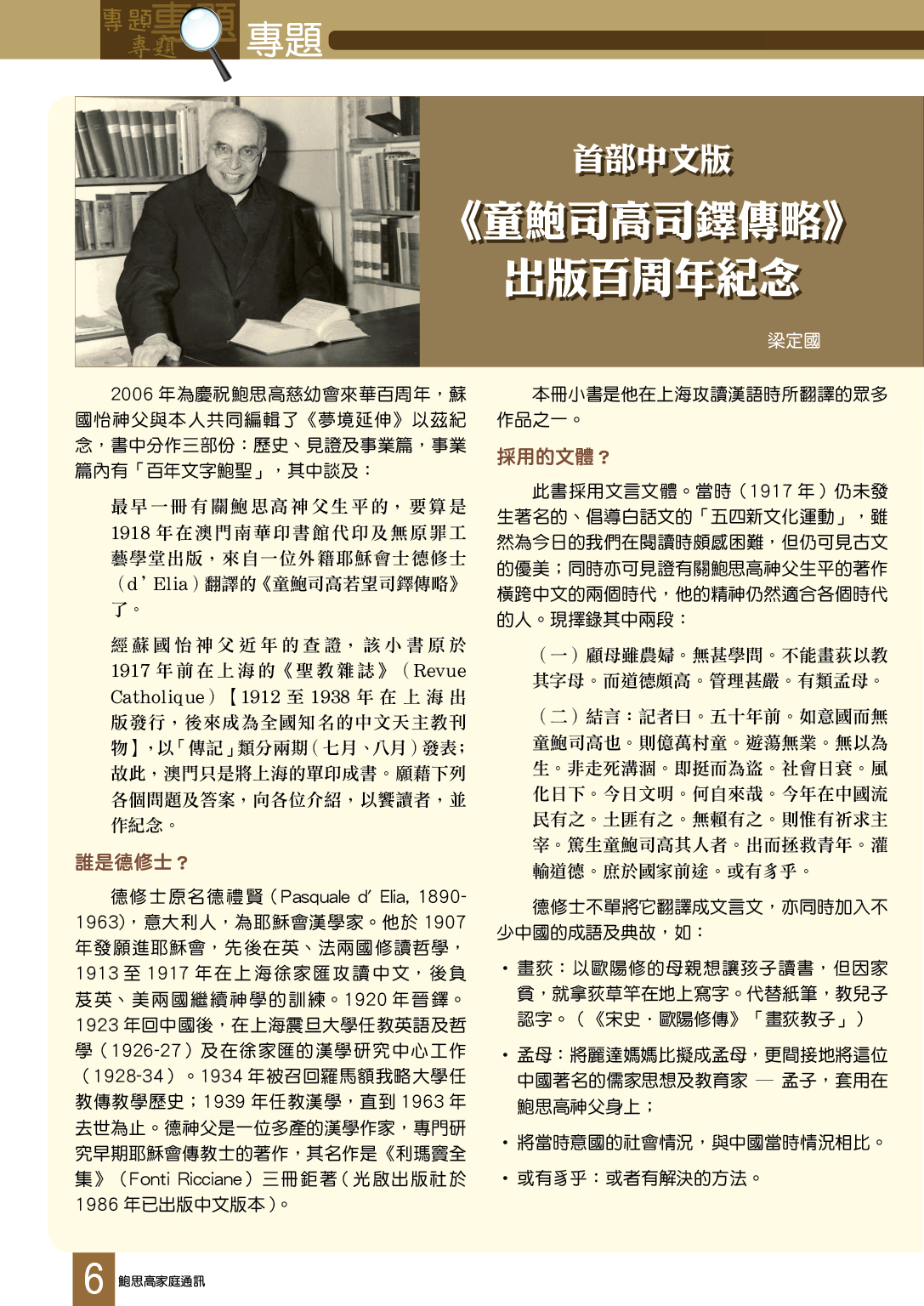

德修士原名德禮賢(Pasquale d' Elia, 1890-1963),意大利人,為耶穌會漢學家。他於1907年發願進耶穌會,先後在英、法兩國修讀哲學,1913至1917年在上海徐家匯攻讀中文,後負芨英、美兩國繼續神學的訓練。1920年晉鐸。1923年回中國後,在上海震旦大學任教英語及哲學(1926-27)及在徐家匯的漢學研究中心工作(1928-34)。1934年被召回羅馬額我略大學任教傳教學歷史;1939年任教漢學,直到1963年去世為止。德神父是一位多產的漢學作家,專門研究早期耶穌會傳教士的著作,其名作是《利瑪竇全集》(Fonti Ricciane)三冊鉅著(光啟出版社於1986年已出版中文版本)。

本冊小書是他在上海攻讀漢語時所翻譯的眾多作品之一。

採用的文體?

此書採用文言文體。當時(1917年)仍未發生著名的、倡導白話文的「五四新文化運動」,雖然為今日的我們在閱讀時頗感困難,但仍可見古文的優美;同時亦可見證有關鮑思高神父生平的著作橫跨中文的兩個時代,他的精神仍然適合各個時代的人。現擇錄其中兩段:

(一)顧母雖農婦。無甚學問。不能畫荻以教其字母。而道德頗高。管理甚嚴。有類孟母。

(二)結言:記者曰。五十年前。如意國而無童鮑司高也。則億萬村童。遊蕩無業。無以為生。非走死溝涸。即挺而為盜。社會日衰。風化日下。今日文明。何自來哉。今年在中國流民有之。土匪有之。無賴有之。則惟有祈求主宰。篤生童鮑司高其人者。出而拯救青年。灌輸道德。庶於國家前途。或有豸乎。

德修士不單將它翻譯成文言文,亦同時加入不少中國的成語及典故,如:

- 畫荻:以歐陽修的母親想讓孩子讀書,但因家貧,就拿荻草竿在地上寫字。代替紙筆,教兒子認字。(《宋史.歐陽修傳》「畫荻教子」)

- 孟母:將麗達媽媽比擬成孟母,更間接地將這位中國著名的儒家思想及教育家─ 孟子,套用在鮑思高神父身上;

- 將當時意國的社會情況,與中國當時情況相比。

- 或有豸乎:或者有解決的方法。

有甚麼看點?

本書最後一章(第十章)在日期上有錯,不知是翻譯時出錯,或是在排版時錯漏:將鮑思高神父去世的年份寫為「一千八百八十年」,實為1888年。

與今日的用詞有何異同?

童鮑司高:鮑思高神父(童為意大利語Don音譯,對神父的尊稱);而會祖的中文名當時仍未定案,故譯作「鮑司高」;

祈主會:慈幼會(譯自法語Oratorio,意即:祈禱所或慶禮院);

撒肋爵祈主會:慈幼會(譯自法語Oratoire des Salesiens)

刀力諾:都靈市(音譯)

白其:碧基(音譯)

銀國:阿根廷(這一名稱由拉丁語中的「白銀」(argentum)而成,故曾稱為「銀國」)

賈曳駱公:賈烈勞

馬女士(Marie Mazzarello):瑪沙利羅修女(母佑會協創會祖)

總結

首批慈幼會士在中華大地的首個十年,仍處於南方一偶;有賴耶穌會德修士的譯作,將鮑思高神父的名聲傳遍神州大地各個角落,可見鮑思高神父為慈幼會士開拓前路。願這首部中文版《鮑傳》百周年的紀念,成為我們的一個里程碑,透過文字及各樣媒體,將鮑聖的神恩廣揚到中華大地。