鮑思高研習中心

白泥生態遊

王國基

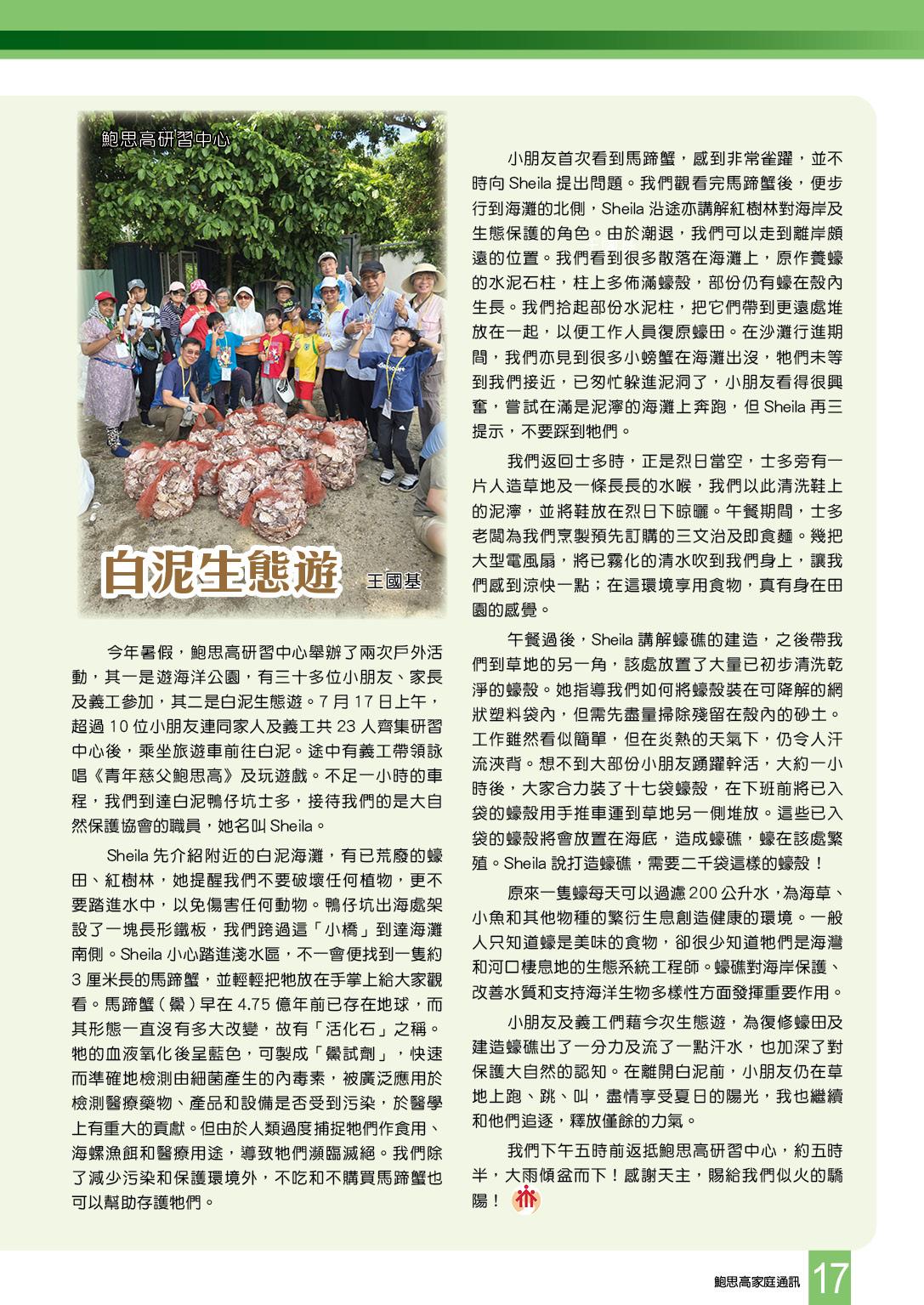

今年暑假,鮑思高研習中心舉辦了兩次戶外活動,其一是遊海洋公園,有三十多位小朋友、家長及義工參加,其二是白泥生態遊。7月17日上午,超過10位小朋友連同家人及義工共23人齊集研習中心後,乘坐旅遊車前往白泥。途中有義工帶領詠唱《青年慈父鮑思高》及玩遊戲。不足一小時的車程,我們到達白泥鴨仔坑士多,接待我們的是大自然保護協會的職員,她名叫Sheila。

Sheila先介紹附近的白泥海灘,有已荒癈的蠔田、紅樹林,她提醒我們不要破壞任何植物,更不要踏進水中,以免傷害任何動物。鴨仔坑出海處架設了一塊長形鐵板,我們跨過這「小橋」到達海灘南側。Sheila小心踏進淺水區,不一會便找到一隻約3厘米長的馬蹄蟹,並輕輕把牠放在手掌上給大家觀看。馬蹄蟹(鱟)早在4.75億年前已存在地球,而其形態一直沒有多大改變,故有「活化石」之稱。牠的血液氧化後呈藍色,可製成「鱟試劑」,快速而準確地檢測由細菌產生的內毒素,被廣泛應用於檢測醫療藥物、產品和設備是否受到污染,於醫學上有重大的貢獻。但由於人類過度捕捉牠們作食用、海螺漁餌和醫療用途,導致牠們瀕臨滅絕。我們除了減少污染和保護環境外,不吃和不購買馬蹄蟹也可以幫助存護牠們。

小朋友首次看到馬蹄蟹,感到非常雀躍,並不時向Sheila提出問題。我們觀看完馬蹄蟹後,便步行到海灘的北側,Sheila沿途亦講解紅樹林對海岸及生態保護的角色。由於潮退,我們可以走到離岸頗遠的位置。我們看到很多散落在海灘上,原作養蠔的水泥石柱,柱上多佈滿蠔殼,部份仍有蠔在殼內生長。我們拾起部份水泥柱,把它們帶到更遠處堆放在一起,以便工作人員復原蠔田。在沙灘行進期間,我們亦見到很多小螃蟹在海灘出沒,牠們未等到我們接近,已匆忙躲進泥洞了,小朋友看得很興奮,嘗試在滿是泥濘的海灘上奔跑,但Sheila再三提示,不要踩到牠們。

我們返回士多時,正是烈日當空,士多旁有一片人造草地及一條長長的水喉,我們以此清洗鞋上的泥濘,並將鞋放在烈日下晾曬。午餐期間,士多老闆為我們烹製預先訂購的三文治及即食麵。幾把大型電風扇,將已霧化的清水吹到我們身上,讓我們感到涼快一點;在這環境享用食物,真有身在田園的感覺。

午餐過後,Sheila講解蠔礁的建造,之後帶我們到草地的另一角,該處放置了大量已初步清洗乾淨的蠔殼。她指導我們如何將蠔殼裝在可降解的網狀塑料袋內,但需先盡量掃除殘留在殼內的砂土。工作雖然看似簡單,但在炎熱的天氣下,仍令人汗流浹背。想不到大部份小朋友踴躍幹活,大約一小時後,大家合力裝了十七袋蠔殼,在下班前將已入袋的蠔殼用手推車運到草地另一側堆放。這些已入袋的蠔殼將會放置在海底,造成蠔礁,蠔在該處繁殖。Sheila說打造蠔礁,需要二千袋這樣的蠔殼!

原來一隻蠔每天可以過濾200公升水,為海草、小魚和其他物種的繁衍生息創造健康的環境。一般人只知道蠔是美味的食物,卻很少知道牠們是海灣和河口棲息地的生態系統工程師。蠔礁對海岸保護、改善水質和支持海洋生物多樣性方面發揮重要作用。

小朋友及義工們藉今次生態遊,為復修蠔田及建造蠔礁出了一分力及流了一點汗水,也加深了對保護大自然的認知。在離開白泥前,小朋友仍在草地上跑、跳、叫,盡情享受夏日的陽光,我也繼續和他們追逐,釋放僅餘的力氣。

我們下午五時前返抵鮑思高研習中心,約五時半,大雨傾盆而下!感謝天主,賜給我們似火的驕陽!