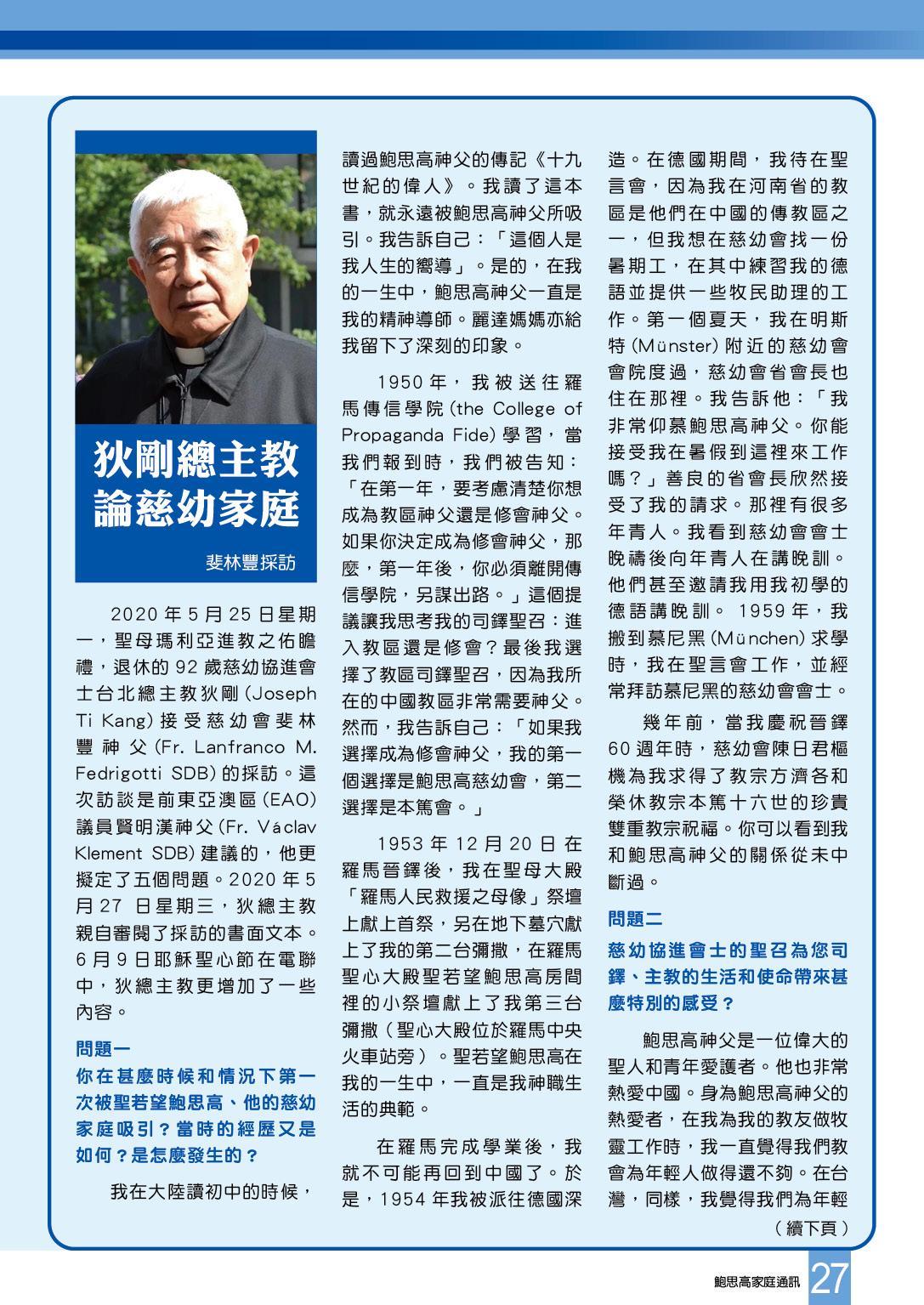

狄剛總主教論慈幼家庭

2020年5月25日星期一,聖母瑪利亞進教之佑瞻禮,退休的92歲慈幼協進會士台北總主教狄剛(Joseph Ti Kang)接受慈幼會斐林豐神父(Fr. Lanfranco M. Fedrigotti SDB)的採訪。這次訪談是前東亞澳區(EAO)議員賢明漢神父(Fr. Václav Klement SDB)建議的,他更擬定了五個問題。2020年5月27 日星期三,狄總主教親自審閱了採訪的書面文本。6月9日耶穌聖心節在電聯中,狄總主教更增加了一些內容。

問題一、你在甚麼時候和情況下第一次被聖若望鮑思高、他的慈幼家庭吸引?當時的經歷又是如何?是怎麼發生的?

我在大陸讀初中的時候,讀過鮑思高神父的傳記《十九世紀的偉人》。我讀了這本書,就永遠被鮑思高神父所吸引。我告訴自己:「這個人是我人生的嚮導」。是的,在我的一生中,鮑思高神父一直是我的精神導師。麗達媽媽亦給我留下了深刻的印象。

1950年,我被送往羅馬傳信學院(the College of Propaganda Fide)學習,當我們報到時,我們被告知:「在第一年,要考慮清楚你想成為教區神父還是修會神父。如果你決定成為修會神父,那麼,第一年後,你必須離開傳信學院,另謀出路。」這個提議讓我思考我的司鐸聖召:進入教區還是修會?最後我選擇了教區司鐸聖召,因為我所在的中國教區非常需要神父。然而,我告訴自己:「如果我選擇成為修會神父,我的第一個選擇是鮑思高慈幼會,第二選擇是本篤會。」

1953年12月20日在羅馬晉鐸後,我在聖母大殿「羅馬人民救援之母像」祭壇上獻上首祭,另在地下墓穴獻上了我的第二台彌撒,在羅馬聖心大殿聖若望鮑思高房間裡的小祭壇獻上了我第三台彌撒(聖心大殿位於羅馬中央火車站旁)。聖若望鮑思高在我的一生中,一直是我神職生活的典範。

在羅馬完成學業後,我就不可能再回到中國了。於是,1954年我被派往德國深造。在德國期間,我待在聖言會,因為我在河南省的教區是他們在中國的傳教區之一,但我想在慈幼會找一份暑期工,在其中練習我的德語並提供一些牧民助理的工作。第一個夏天,我在明斯特(Münster)附近的慈幼會會院度過,慈幼會省會長也住在那裡。我告訴他:「我非常仰慕鮑思高神父。你能接受我在暑假到這裡來工作嗎?」善良的省會長欣然接受了我的請求。那裡有很多年青人。我看到慈幼會會士晚禱後向年青人在講晚訓。他們甚至邀請我用我初學的德語講晚訓。 1959年,我搬到慕尼黑(München)求學時,我在聖言會工作,並經常拜訪慕尼黑的慈幼會會士。

幾年前,當我慶祝晉鐸60週年時,慈幼會陳日君樞機為我求得了教宗方濟各和榮休教宗本篤十六世的珍貴雙重教宗祝福。你可以看到我和鮑思高神父的關係從未中斷過。

問題二、慈幼協進會士的聖召為您司鐸、主教的生活和使命帶來甚麼特別的感受?

鮑思高神父是一位偉大的聖人和青年愛護者。他也非常熱愛中國。身為鮑思高神父的熱愛者,在我為我的教友做牧靈工作時,我一直覺得我們教會為年輕人做得還不夠。在台灣,同樣,我覺得我們為年輕人做得太少了。現在,身為慈幼家庭的一員,我更清楚地看到這一點。是的,我們做得還不夠。當然,還有很多外部困難阻礙我們做得更多。然而,困難不應該阻礙我們為年輕人服務。望望基督教,他們面臨著同樣的困難,但他們在青少年的牧民工作上卻比我們成功得多。為甚麼?

問題三、您是如何開始參與台北慈幼協進會的?誰是第一個接觸你、邀請你或有其他的遭遇嗎?

大約八年前,慈幼會省會長聽說了我與鮑思高神父的長久關係,問我:「你要我請我們的總會長給你頒發慈幼協進會士證書嗎?」我立即回答:「要!」就這樣,有一天我收到了來自總會長的證書。這就是我成為慈幼協進會士的經過。從那時起,我就很高興能夠參加慈幼會的大型活動。我主動明確告訴台灣慈幼協進會副省會長,讓我隨時了解慈幼會的所有活動,因為我想盡可能地參與,並獲得所賜下的神益。例如,幾年前,慈幼協進會中華會省在高雄真福山召開週年大會時,我就在場。去年總會長檢視台北慈幼會工作時,我很高興也在場。

今年我將無法參加8月16日為紀念聖若望鮑思高誕辰而舉行的慈幼會慶祝活動。這個週日下午和每個週日下午三點至五點,我都會在安貧小姊妹安老院主持兩小時朝拜聖體,特別為聖召祈禱。據我所知,今年8月16日在台北舉行的慈幼家庭慶祝活動將包括台灣第一位原住民慈幼會會士Giligiljaw Tamauwlul(陳惠民修士)宣發永願。你採用他的原住民名字是件好事。我知道當你用原住民的名字稱呼他們時,他們會很高興。

我感覺和原住民很親近。1999年9月21日大地震後,我被要求為受地震影響的原住民,特別是阿里山周邊地區的原住民提供救濟。早在1975年,當我被任命為嘉義主教時,我就決定將所有的獻金奉獻出來,無論是獻上彌撒還是其他服務,都奉獻給促進原住民兒童的教育。我覺得台灣這一方面還差一點。當然,教育是幫助原住民發展的最佳途徑。

我還聽說同一天將是黃建軍修士宣發初願60週年紀念。黃建軍修士是台南慈幼高級工商職業學校的前校長。60週年對中國人來說特別重要,因為它是12x5曆法(一甲子)的圓滿完成。這就是為甚麼我自己非常感謝那兩張教宗遐福。陳日君樞機在我晉鐸60週年之際為我求獲兩位教宗降福。我聽說教廷只在 25週年、50週年、75週年……週年紀念日發放教宗降福證書。在中國傳統裡,60歲才可以開始用「享壽」這個詞,在此之前,一直到59歲,只能說「享年」,不能說「享壽」!

所以,衷心地祝願,親愛的黃建軍修士與親愛的Giligiljaw Tamauwlul修士。我無法出席你們的慶祝,但在那一天,就在那一刻,我將與安貧小姊妹和安老院的老人一起為你們祈禱。是的,我們必須促進修士的聖召,特別是透過我們的祈禱!

問題四、慈幼協進會的神父對慈幼家庭可以作出甚麼貢獻?

我認為屬於慈幼家庭的教區神父和主教應該被邀請參加慈幼家庭的所有活動。這應該始終如一地進行,包括提前充分發出通知,以便在可能的情況下,教區神父或主教可以參與。如果他們在場,他們可以作出一些貢獻。如果他們經常缺席,這是不可能做到的。一旦我們接受成為慈幼家庭的成員,我們就將其視為一項義務。對我來說,我積極參與的普世博愛運動和聖母軍也是如此。

可以做的一件好事是組織一個由所有慈幼家庭成員的台灣教區神父和主教參加的會議。台灣至少有一位教區神父和四位主教是慈幼家庭成員,對吧?這四位主教,除了我之外,分別是:高雄總主教、台南主教、嘉義主教(兩天前被教宗任命為台北總主教)。也許有些神父或主教會說他們太忙了。我認為,一旦你接受了慈幼家庭成員的資格,這就不再是不參加會議的正當理由。

問題五、對於台灣的慈幼協進會或慈幼家庭,有甚麼夢想或希望嗎?

甚麼希望?我希望神父和修士的神修生活能夠深化。目前看來,我覺得還是太膚淺了。確實,在神修生活上,我們無論是教區的還是修會的,都沒有達到標準。沒有明確而深切的渴望在神修生活中日復一日地成長。我們只是按照平庸的日常習慣慢跑。當今數位文化的魅力可能是造成這一普遍缺陷的原因。

年輕時曾在歐洲生活的我,親眼目睹了信眾們普遍喜歡修會神職人員多於教區神職人員。原因是修會神職人員在他們看來比教區神職人員更熱心。現在,我認為,不幸的是,修會神職人員也已淪落到我們教區神職人員冷淡的地步。那麼,為甚麼台灣的慈幼家庭不能像普世博愛運動和聖母軍一樣,為我們的教會生活注入火焰和熱情呢?身為慈幼協進會士,我希望我們能為神職人員、修會會士和平信徒舉辦神修活動,即使台北已經有很多此類活動。鮑思高神父有一種特殊的吸引力,他的聖德非常吸引人:我們必須與他人分享這份恩典!

感謝上主,在我的一生中,祂一直使我樂意參與神修活動,無論這些活動是由誰組織的。我記得在傳信學院,我被邀請參加公教進行青年主席團的會議。我立即接受了邀請,並且從未後悔這樣做。神修活動可以點燃心火。我也非常喜歡新聖人若望亨利紐曼(Saint John Henry Newman)。他研究過早期教會的歷史。他注意到許多異端是由神父、主教和宗主教發起的,而平信徒則是天主教信仰的捍衛者。讓我們幫助平信徒成為熱心的基督徒!在韓國,我問過金壽煥(Stephen Kim)樞機:「為甚麼韓國教會如此充滿活力?」他回答說:「因為我們幫助我們的信友敬禮殉道者。」每次會議結束後,每位與會者都承諾要閱讀殉道者的生平。他們真的相信殉道者的血是新基督徒的種子!