我們是很有彈性的

-----記蒙古英語服務團

ADMA 鍾錦文

二O二一年,省會長委任陳鴻基神父接替退任神師謝家賢神父。香港ADMA幹事會也完成了交棒。新成立的ADMA幹事會只有四人,當然不會奢望大展拳腳。但是,幹事們亦積極尋找機會,將聖母媽媽介紹給信了主或還未信主的兄弟姊妹,實踐ADMA總會交付的敬禮聖母、恭敬聖體的使命。

今年四月,幹事得悉聖方濟各大學天主教同學會計劃在六月初帶學生去蒙古做兩星期義工服務,而對口單位竟然是慈幼會梁幹潮神父! 打從五年前跟德雅師生探訪梁神父後,我一直有心願想再回去,湊巧同學會的義工突然有事不能跟團,我便和神師商量,並經幹事會同意,由ADMA派遣我和太太作替補,隨他們一起去蒙古。我發了短訊給梁神父,通知他我們會隨團。

梁神父回覆道:哈哈,鍾醫生,這是驚喜。期待見面。

蒙古和梁神父對我來說,一點都不陌生。這個義工團共有十三名同學參加,大部份來自社工系,團長是學校牧民助理Stephen。帶團的老師是社工系的林昭寰執事和他同為社工的太太Rita,。他們之中,除了Stephen去過蒙古外,其他人對蒙古完全陌生。

五月時,ADMA非常忙碌,我無暇兼顧義工團籌備事宜,只知過程一波三折,很多事情難以落實。為此,梁神父和林執事形容:我們的安排很有彈性。

忙完聖母像出遊後,六月一日轉眼就到,我帶著滿腹疑問,和大班素未謀面的同學上機,連各人的名字也未認識,旅程就展開了。我想到創世紀聖祖亞巴郎說道:我兒,天主自有照料……。

飛機在午夜降落在烏蘭巴托成吉思汗國際機場,一個滿頭白髮的熟悉面孔——梁神父已在接機處等候我們,大夥兒上了車直驅修院,那是我們接下來兩星期下榻的地方。

我在車上認識到第一個團友:細孖Kenneth, 社工系,在香工住宿,跟林仲偉神父慕道,讓人頓時覺得很親切。神父說我們每天都可參與修院的平日感恩祭,細孖說他會參與。而事實上,細孖的確每天都有參與平日彌撒,這就是住在修院的好處。

修院在中學旁邊,第一天早上,梁神父以校監和校長身份歡迎我們,並隆重宣佈夏日英文交流營正式開始。頭三天早上有時段給我們教授英語,下午有各種用英語表達及溝通的活動和遊戲,蒙古職業學生師生已經籌劃好了,我們只需要配合他們便可。

梁神父說道:他們都懂不少詞,但沒有機會跟其他人講英文,自己也不會主動說英語。你們和他們相處一星期,他們迫著要用英語溝通,這是極難得的機會。

青少年的溝通,是我們不能理解的。不消一個早上,香港青年和蒙古青年已經打成一片,互相交換IG,蒙古青年對我們四大長老亦漸漸熟絡。午餐是在青年食堂吃的,我們的學生起初亦有幫忙捧餐,但是,神父告訴我們,蒙古人的習慣是讓客人安坐,由他們招呼我們。

義工團分為課程組和活動組。課程組由愛華擔任組媽,帶領組員Ajel、Cow Cow、Lucy 媽媽、Yin Hei、Teresa、Vivian和Cherry訂定課堂內容。愛華會給予一些方向和意見,其餘就由組員自決。每晚課程組會議都充滿歡樂笑聲,既談公事,也談心事,漸漸這個組媽真的變成了這班青年的媽媽,在整個旅程中陪伴他們。

而活動組則由資深社工Rita,帶領組員Raphael、浩賢、丹妮、細孖、孫妹和Wendy,構思活動詳情。由於組員多為社工系學生,他們充分發揮社工強項,在組織、溝通、搞熱氣氛方面得心應手,令蒙古同學很快就熱烈起來。Rita亦有和組員分享當社工的心得,令組員獲益良多。

每天所有團員都有檢討時段,由林執事主持。執事充分發揮民主精神,而且有極高透明度,所有問題都在這時段提出,並集體作決定。我們真是很有彈性,活動和安排上要作出修訂,梁神父亦完全配合。在分享時段執事亦讓組員抒發自己的感受,每次檢討都在感動的氛圍下結束。

大家在出發前,都擔心蒙古的天氣和飲食,而且,兩星期的旅程確是很長,有半數同學都病倒了。我這醫生也做回本行,生意滔滔不絕,多虧執事有先見之明,我才有機會參與這個有意義的活動。

其實,這個團的靈魂人物,是這位現代版蘇武——梁幹潮神父。他在這荒凉之地十八年,本是工科出身,在讀書時語文能力應該不算強。但現在,他用英語主持彌撒和講道,和母語者根本沒有分別,更甚的是蒙古語超流利,簡直像是土生土長的蒙古人。同學們只住了兩星期已病到七彩,他在這地方生活了十八年,沒有一句怨言。由達爾汗開荒,到現在慈幼會在烏蘭巴托有青年中心、孤兒院、工業學校,還有計劃中的文法小學和中學,梁神父如今是蒙古聖伯多祿聖保祿主教座堂的主任司鐸、烏蘭巴托慈幼修院院長和工業學校校監。

他一心想去非洲傳教,最終卻在蒙古開拓主的事業。無論有任何困難,他總會以樂觀的態度面對,事事尋求天主的旨意,而非自己的意願。我們很flexible, 箇中的意思是不堅持自己的想法,只要承行主的旨意。畢竟,變幻才是永恆,當尋求到主的旨意後,就應勇敢地修訂原有的計劃,去承行主的旨意。

同學們對梁神父的一切都充滿好奇,他的聖召路程是怎樣開始?在這嚴酷的地域,他如何捱下去?梁神父特別用了一個下午和同學分享他的聖召歷程,和蒙古傳教的點滴。縱使大部份同學都非教友,但大家都留心靜聽和不斷發問,甚至問及神父有否拍拖!

在學校上了三天課後,大夥兒一起到郊外夏令營。老師們傾巢而出,細心打點夏令營的每個細節,使同學在安全的環境下盡興。經過三天課程的熱身後,兩邊的同學漸漸熟絡,遊戲時更加投入,拔河、行山、唱K、天才表演,再分不開誰是蒙古同學,誰是香港同學。最後一晚的營火會,將歡樂氣氛推上巔峰,眾人以歌聲和舞蹈,將言語的隔膜完全撕破,在一片友誼萬歲的歌聲中,營火會劃上了完美的句號。

夏令營的結束,亦意味暑假的開始,蒙古同學要回家和家人度暑假,而我們亦在翌日啟程去達爾汗參觀。達爾汗是慈幼會早期在蒙古發展傳教事工的地方,當地的聖堂亦叫進教之佑堂,整個聖堂的籌建亦有賴香港教友出錢資助,因此在籌款牆上有一個個熟悉的名字。慈幼會在達爾汗也買了地,搭温室種植蔬果,要知道蒙古地方寒冷,很難種植蔬果,所以,蔬果賣到很好的價錢,資助了修院工作。

梁神父亦帶我們參觀蒙古天主教團體的社會服務,在烏蘭巴托由教區建造和營運的慈悲之家(House of Mercy), 上年九月已經由教宗方濟各揭幕,有soup kitchen 和浴室為露宿者提供熱食和熱水淋浴,還有護理服務和藥物,而達爾汗仁愛之家亦提供類似服務。蒙古教區人力資源匱乏,需要各修會的支持才能營運下去,當中亦需要大量外地來的義工。

由達爾汗回到烏蘭巴托,蒙古服務團亦接近尾聲。我們果然很有彈性,在臨别的晚餐,決定在修院由員工煮全羊宴,招待有份負責這個英語交流營的蒙古老師。這是學校第一次籌劃這種活動,老師們經過無數次會議,策劃工作近乎完美,老師們所受的壓力可想而知。而他們默默工作,為的是替同學們安排適切的體驗,我們只需要配合他們的工作便可,他們真是很愛錫自己的同學。活動完畢後老師們都鬆了一口氣,享受一頓舒適的晚餐之餘,亦和我們有所交流。合照、互換禮物、擁抱,大家都依依不捨。

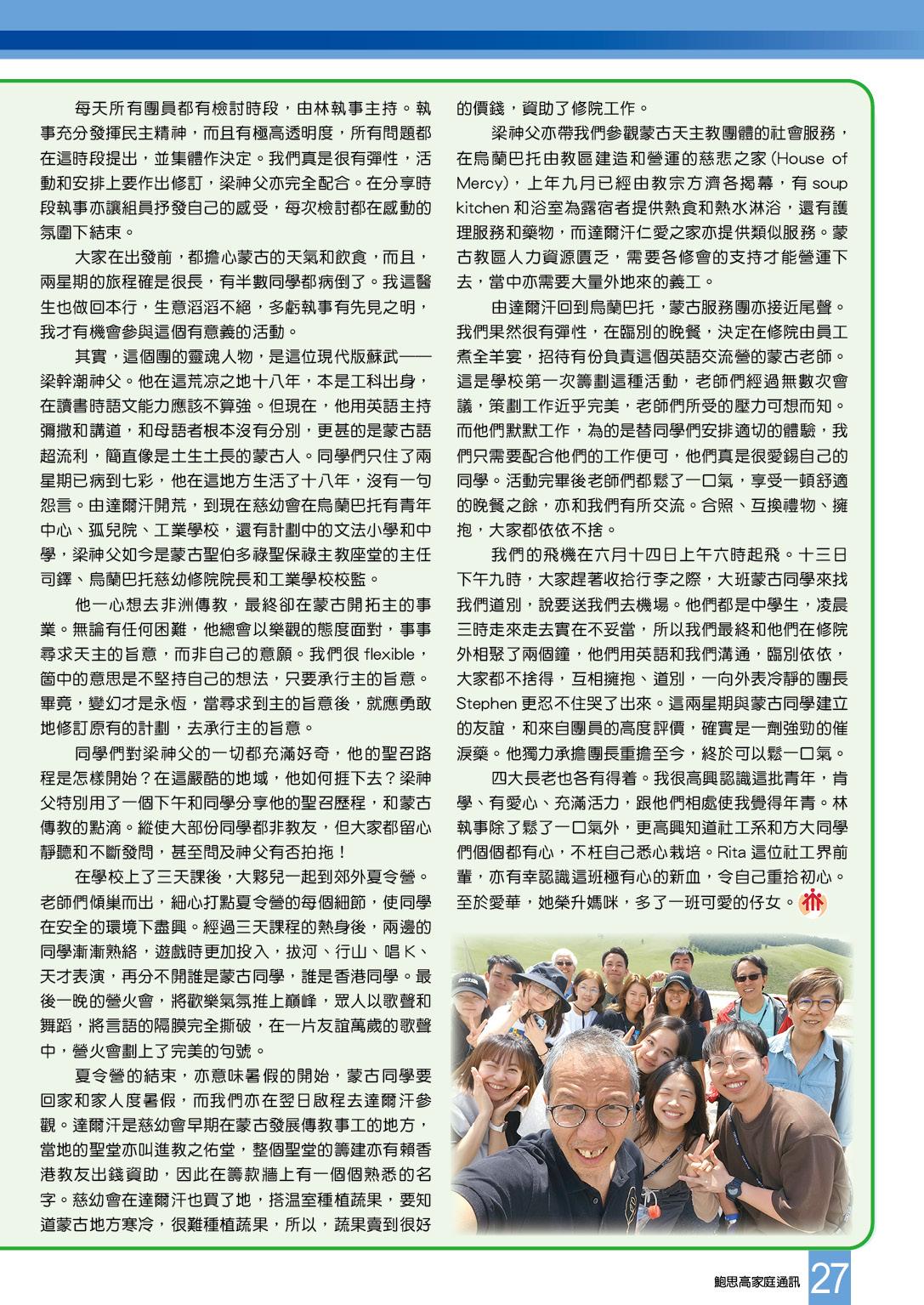

我們的飛機在六月十四日上午六時起飛。十三日下午九時,大家趕著收拾行李之際,大班蒙古同學來找我們道別,說要送我們去機場。他們都是中學生,凌晨三時走來走去實在不妥當,所以我們最終和他們在修院外相聚了兩個鐘,他們用英語和我們溝通,臨別依依,大家都不捨得,互相擁抱、道别,一向外表冷靜的團長Stephen更忍不住哭了出來。這兩星期與蒙古同學建立的友誼,和來自團員的高度評價,確實是一劑強勁的催淚藥。他獨力承擔團長重擔至今,終於可以鬆一口氣。

四大長老也各有得着。我很高興認識這批青年,肯學、有愛心、充滿活力,跟他們相處使我覺得年青。林執事除了鬆了一口氣外,更高興知道社工系和方大同學們個個都有心,不枉自己悉心栽培。Rita 這位社工界前輩,亦有幸認識這班極有心的新血,令自己重拾初心。至於愛華,她榮升媽咪,多了一班可愛的仔女。