禧年教育工作者朝聖團

先教宗方濟各於2024年5月9日宣布2025年為禧年,為世界呼喚希望的恩典,其中包括祈求、提議、呼籲,以及宣布禧年內的新意,如在監獄中開啟一道聖門,並以「希望的朝聖者」為禧年的主題。

值此恩典之年,慈幼會中華會省趁著暑假,特意為屬校教職員籌辦「禧年教育工作者朝聖團」,前往羅馬領受禧年的恩慈,同時重溫鮑思高神父的點滴,讓心中服務慈幼神恩的心火更加旺盛!

7月20日,團友們在十號風球下踏上希望之旅。以下是朝聖者們的一些心聲:

羅馬朝聖之旅

2025年7月20至23日,由省會長梁神父帶領,並由風趣幽默的潘銘智神父作嚮導,我們穿梭了梵蒂岡聖伯多祿大殿、聖保祿大殿、拉特朗大殿、聖母雪地大殿和聖心大殿、鬥獸場、許願池等地。這些歷史遺跡活生生地見證了人類對天主的信仰,即使經歷過近二十個世紀和文明的興衰,依然屹立不倒。羅馬不僅成全了我們信仰朝聖之旅的期望,更讓我們透過偉大的文化遺產,深深感受天國的信息與記號,當中有我們信仰的宗教含有的永生寓意,要引領我們回到天家的感覺。

我們還參觀了聖加利斯篤地窟,感受到初期基督徒被羅馬帝國迫害、殉道的歷史遺跡,顯示當年基督徒未能公開承認自己的信仰,但他們的信仰沒有被歷史塵埃淹沒,還利用各種象徵:善牧、魚、祈禱與主耶穌基督同在。

我們身為基督徒,本次羅馬之旅,展示教會歷史就是一部活生生的救恩史,經歷了二千多年,仍成為世界宗教信仰之首。使我們身為天主教基督徒為榮。

------------------------------------------------------

安錫

在環境清優,風光怡人的法國安鍚,滿佈聖方濟沙雷氏的足跡:出生、領洗及晉鐸、傳教、舉行彌撒、聽告解等。第一天在安錫的午飯時間,我們更有機會在沙雷氏家族的古堡進行午膳。雖然古堡現已改裝成為酒店及舉行婚宴的場所,但也可感受到沙雷氏家族的貴族生活及氣派。在沙雷氏身處的宗教改革年代,大量當地人改信加爾文派,他却捨棄了貴族生活,選擇以清貧刻苦的生活為天主服務,為福音作見證,以「温和」與「愛德」的精神,感化人心,使無數人皈依。 他強調愛與慈悲,懷著樂觀精神,認為愛是改變人心的最有效力量。聖方濟沙雷氏堅信,即使是最平凡的人,只要懷有真誠的愛,都能走上聖德之路。他主張聖德並非遙不可及,而是可以在日常生活中實踐,將神聖化為平民化,只要我們善盡本份,在每日的生活中也可中成為聖人。

聖方濟沙雷氏的教導讓我意識到,聖德並非遙不可及,只要善盡本份,每個人都能在平凡中展現非凡。這一體悟鼓勵我們在日常生活中,懷抱愛與慈悲,努力成為更好的自己。

------------------------------------------------------

碧基村、鮑思高崗與新堡

我們走在昔日鮑思高神父成長的山崗,嘗試從畫像、解說和古物中去拼湊他充滿荊棘的求學之路,以及實踐他「九歲奇夢」所走過的路。他成聖之路可以説是非常艱辛,但天主安排了賈勞疏神父、賈法束神父、柏老祿侯爵夫人與他相遇,讓他能夠造福無數貧苦無告的青年人。

今天矗立在山崗上壯麗的鮑思高大殿,正好展現出鮑思高神父的堅毅。在他面對困難和迷失時,我們相信,鮑思高神父曾想過放棄,正如我們一樣。願我們能步武鮑思高神父,為成就別人,特別是青年,學習忍耐、努力和堅持。

------------------------------------------------------

『陪伴』

感謝慈幼會今次朝聖的悉心安排,與之前的朝聖不同,朝聖之旅的第二章,特意安排我們飛往瑞士,然後進入法國安錫,尋訪慈幼會主保聖方濟沙雷氏的足跡。這個安排,讓我們六人明白到沙雷氏面對新舊教的衝擊,如何迎難而上。沙雷氏的神修思想,人人可以成聖、樂觀精神、愛主之情及活於此刻,啟發鮑聖去為青年所做的所有工作,繼而創立慈幼會。

我們六人也從安錫聖方濟各堂內的一尊穿白長袍的鮑思高神父聖像,以及聖母訪親大殿內由鮑思高神父捐贈的一座祭台,看出鮑思高神父對沙雷氏敬重之情。

我們帶著點滴的認識,展開朝聖之旅的終章——前往都靈。由第一日朝聖之旅開始,我們一直在陽光路上前進。然而,終章開首,我們卻是在晨曦細雨中離開安錫,但沿途上太陽出來打招呼,好像讓我們也去感受鮑聖的工作由開始時的困難與艱鉅,但在天主的眷顧、聖母進教之佑的助佑下,最終必定能發光發熱。

重臨在這大地──華道角的聖母進教之佑大殿,第一眼是看到來自不同國家的青年以大殿的慶禮院廣場為集結地,他們之間絕對沒有孤孤單單躲避,無論認不認識,在轉身剎那,都送上微笑與問候。我們見到的不就是鮑聖工作的初心嗎?

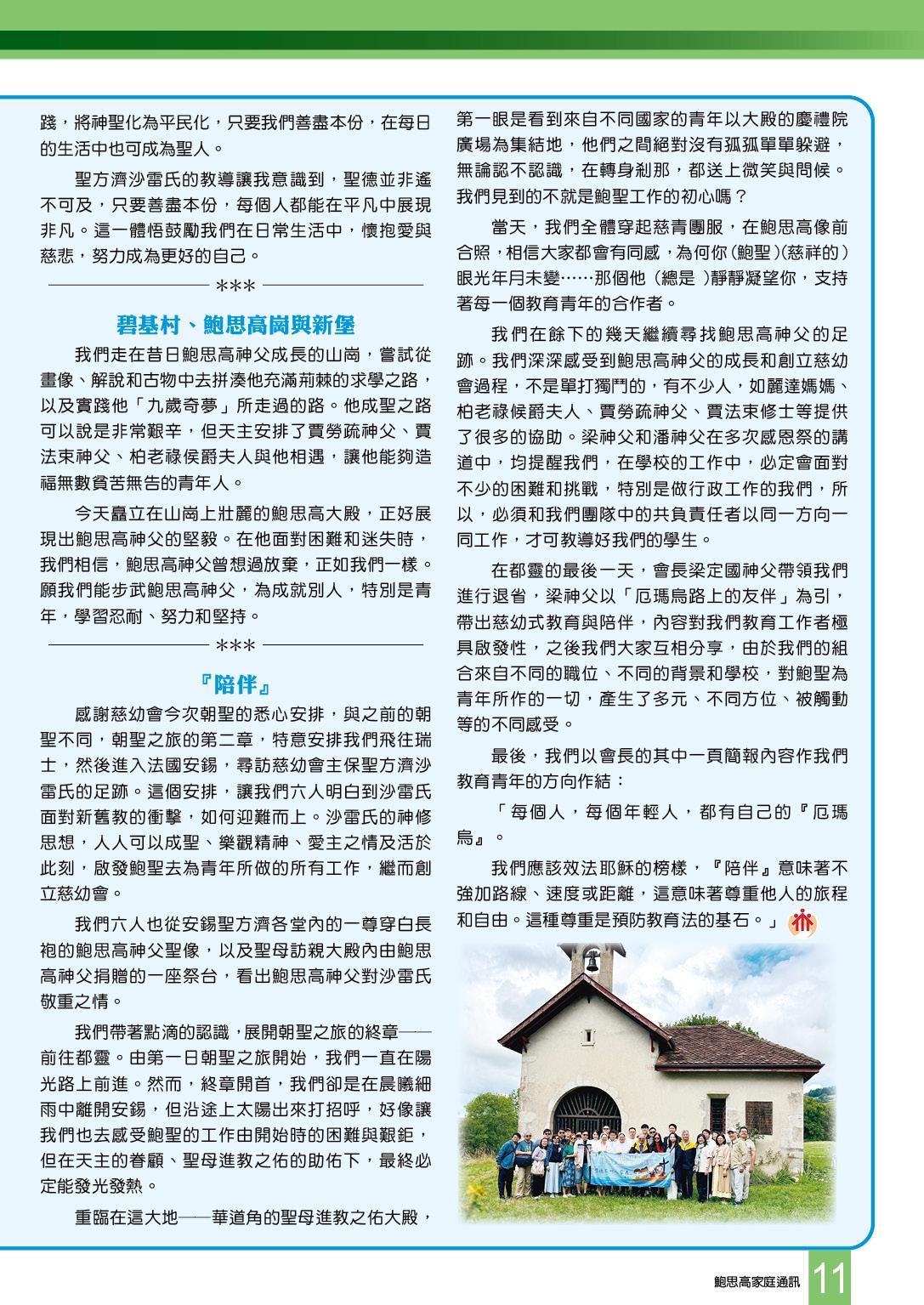

當天,我們全體穿起慈青團服,在鮑思高像前合照,相信大家都會有同感,為何你(鮑聖)(慈祥的)眼光年月未變⋯⋯那個他(總是)靜靜凝望你,支持著每一個教育青年的合作者。

我們在餘下的幾天繼續尋找鮑思高神父的足跡。我們深深感受到鮑思高神父的成長和創立慈幼會過程,不是單打獨鬥的,有不少人,如麗達媽媽、柏老祿候爵夫人、賈勞疏神父、賈法束修士等提供了很多的協助。梁神父和潘神父在多次感恩祭的講道中,均提醒我們,在學校的工作中,必定會面對不少的困難和挑戰,特別是做行政工作的我們,所以,必須和我們團隊中的共負責任者以同一方向一同工作,才可教導好我們的學生。

在都靈的最後一天,會長梁定國神父帶領我們進行退省,梁神父以「厄瑪烏路上的友伴」為引,帶出慈幼式教育與陪伴,內容對我們教育工作者極具啟發性,之後我們大家互相分享,由於我們的組合來自不同的職位、不同的背景和學校,對鮑聖為青年所作的一切,產生了多元、不同方位、被觸動等的不同感受。

最後,我們以會長的其中一頁簡報內容作我們教育青年的方向作結:

「每個人,每個年輕人,都有自己的『厄瑪烏』。

我們應該效法耶穌的榜樣,『陪伴』意味著不強加路線、速度或距離,這意味著尊重他人的旅程和自由。這種尊重是預防教育法的基石。」