讀者心聲

長洲慶禮院雜憶

敏華

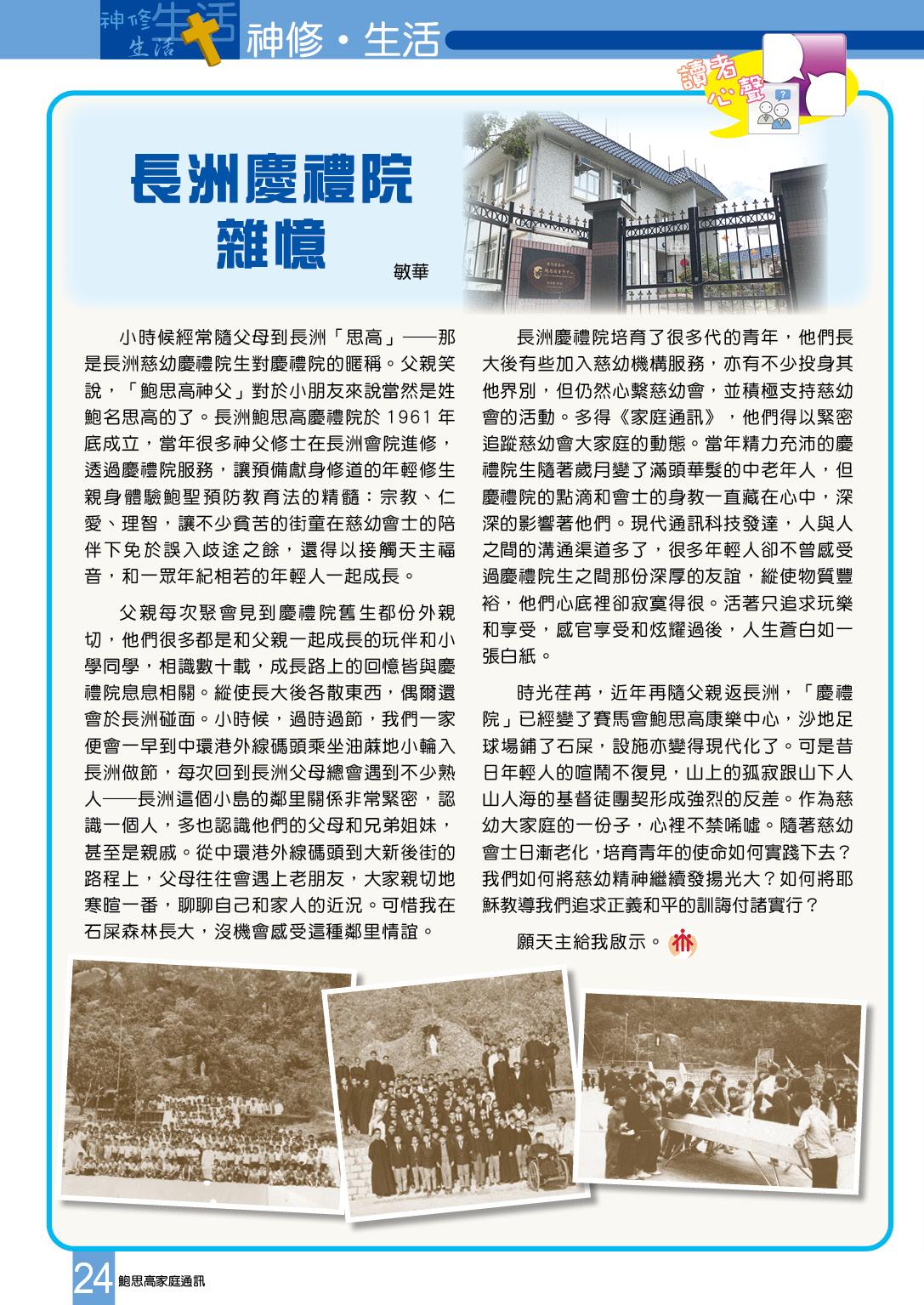

小時候經常隨父母到長洲「思高」——那是長洲慈幼慶禮院生對慶禮院的暱稱。父親笑說,「鮑思高神父」對於小朋友來說當然是姓鮑名思高的了。長洲鮑思高慶禮院於1961年底成立,當年很多神父修士在長洲會院進修,透過慶禮院服務,讓預備獻身修道的年輕修生親身體驗鮑聖預防教育法的精髓:宗教、仁愛、理智,讓不少貧苦的街童在慈幼會士的陪伴下免於誤入歧途之餘,還得以接觸天主福音,和一眾年紀相若的年輕人一起成長。

父親每次聚會見到慶禮院舊生都份外親切,他們很多都是和父親一起成長的玩伴和小學同學,相識數十載,成長路上的回憶皆與慶禮院息息相關。縱使長大後各散東西,偶爾還會於長洲碰面。小時候,過時過節,我們一家便會一早到中環港外線碼頭乘坐油蔴地小輪入長洲做節,每次回到長洲父母總會遇到不少熟人——長洲這個小島的鄰里關係非常緊密,認識一個人,多也認識他們的父母和兄弟姐妹,甚至是親戚。從中環港外線碼頭到大新後街的路程上,父母往往會遇上老朋友,大家親切地寒暄一番,聊聊自己和家人的近況。可惜我在石屎森林長大,沒機會感受這種鄰里情誼。

長洲慶禮院培育了很多代的青年,他們長大後有些加入慈幼機構服務,亦有不少投身其他界別,但仍然心繫慈幼會,並積極支持慈幼會的活動。多得《家庭通訊》,他們得以緊密追蹤慈幼會大家庭的動態。當年精力充沛的慶禮院生隨著歲月變了滿頭華髮的中老年人,但慶禮院的點滴和會士的身教一直藏在心中,深深的影響著他們。現代通訊科技發達,人與人之間的溝通渠道多了,很多年輕人卻不曾感受過慶禮院生之間那份深厚的友誼,縱使物質豐裕,他們心底裡卻寂寞得很。活著只追求玩樂和享受,感官享受和炫耀過後,人生蒼白如一張白紙。

時光荏苒,近年再隨父親返長洲,「慶禮院」已經變了賽馬會鮑思高康樂中心,沙地足球場鋪了石屎,設施亦變得現代化了。可是昔日年輕人的喧鬧不復見,山上的孤寂跟山下人山人海的基督徒團契形成強烈的反差。作為慈幼大家庭的一份子,心裡不禁唏噓。隨著慈幼會士日漸老化,培育青年的使命如何實踐下去?我們如何將慈幼精神繼續發揚光大?如何將耶穌教導我們追求正義和平的訓誨付諸實行?

願天主給我啟示。