塞外人語【264】

慈幼家庭同樂日

梁幹潮

話說鮑思高在構思創立修會的初期,已經想到他所建立的團體不單只是神父和修士,他也希望將身旁與他合作的在俗人士也納入到這個團體中,他願意稱他們為「外部慈幼會士」。可惜,這構思於那年代來說太新穎,不為當時教會的高層接受,鮑思高神父只得將有關「外部慈幼會士」一章從會規中抽出,作為會規的附錄,但這仍被教會負責審核會規的高層否決!最後,為了會規獲得通過,鮑思高神父只好將所有有關「外部慈幼會士」的章節完全刪除,所以他創立的慈幼會是一個全為修道人的男修會。雖然受到阻滯,但鮑思高神父的意念並沒有改變。他在1872年為女青年創立「母佑會」,並在4年後,即1876年,為與他共同服務青少年的在俗人士創立了一個在俗團體──「慈幼協進會」,慈幼家庭的雛型終於誔生了。

打從一開始,鮑思高神父已深明天主所託付給他的使命並不是個人的使命,也不是單一個修會的使命,這是一個託付給整個慈幼家庭的使命──如要有效地履行這使命,需要整個大家庭合作推行。鮑思高神父的理念在他歴代繼任人的推動下,鮑思高家庭的觀念日漸深化,大家庭的官方成員亦日漸增加,而近年修會也在鼓吹 Lay Mission Partners (LMP)的觀念。

蒙古的慈幼家庭事業始於千禧年。當時,慈幼會會士率先到達蒙古開辦職業訓練學校;6年後,母佑會修女亦到達蒙古,並在稍後時間在首都開辦幼兒院;2007年,兩位女青年宣誓,成為蒙古鮑思高協進會首批會員,自此,鮑思高神父親自創立的三個團體都先後在蒙古開展事業,成就了蒙古鮑思高家庭的雛型。有見慈幼會和母佑會屬下機構工作的員工日漸增多,但過往互相交流的機會不多,特別是母佑會屬校的員工對慈幼家庭的認知比較少,歸屬感也相對比較少,所以我們計劃今年在這方面多做些工夫。第一個我們共同舉行的就是一個慈幼家庭員工同樂日。

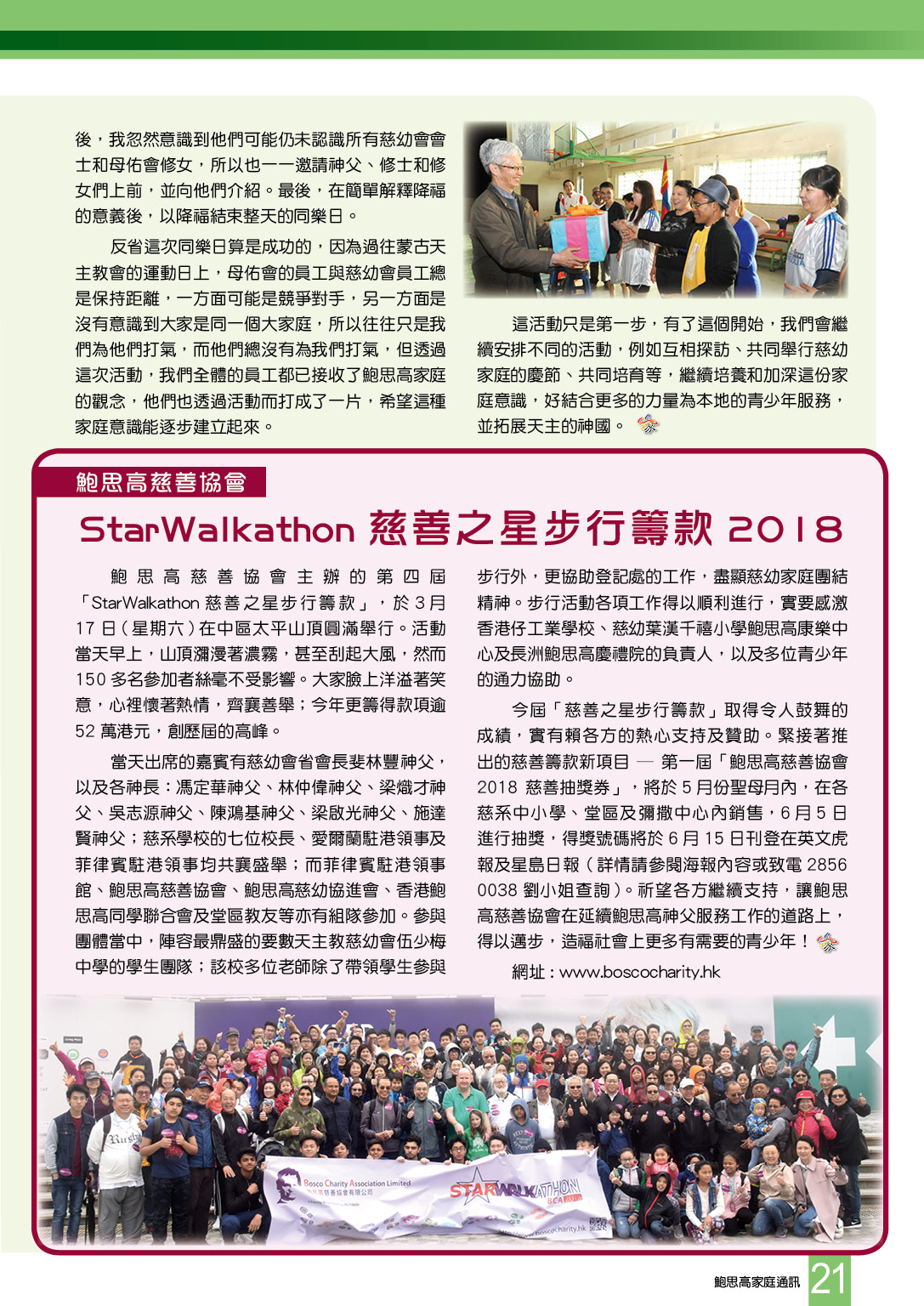

今年4月14日,我們邀請了慈幼會和母佑會屬下四個單位(首都鮑思高職業訓練學校和兒童中心、達爾汗鮑思高中心、Shuwuu聖家堂,以及母佑會幼稚園和小學)的員工共二百多人出席。開始時,我們大膽地嘗試以祈禱開始 (因為在蒙古,除了在註冊的宗教場所,公開的宗教活動是不容許的,特別是在教育機構內),然後共同學習唱鮑思高歌和集體舞。接著,我們將參加者分為六隊作排球比賽。過往,我們習慣以所屬單位分隊比賽;但這次活動,我們以打破藩籬,共建慈幼家庭為目標,所以我們將各單位分散,並歸入六個小組,讓他們不再局限於自己的圈子,而是與其他單位的兄弟姊妹作更多的交流,結果真的看到他們大都打成一片,同為不同的小組打氣。

最後頒獎前,本人也致詞,向他們闡述鮑思高家庭的意義,並鼓勵全體要懷著家庭精神同心同意地為青少年服務,為蒙古的美好將來作出貢獻。其後,我忽然意識到他們可能仍未認識所有慈幼會會士和母佑會修女,所以也一一邀請神父、修士和修女們上前,並向他們介紹。最後,在簡單解釋降福的意義後,以降福結束整天的同樂日。

反省這次同樂日算是成功的,因為過往蒙古天主教會的運動日上,母佑會的員工與慈幼會員工總是保持距離,一方面可能是競爭對手,另一方面是沒有意識到大家是同一個大家庭,所以往往只是我們為他們打氣,而他們總沒有為我們打氣,但透過這次活動,我們全體的員工都已接收了鮑思高家庭的觀念,他們也透過活動而打成了一片,希望這種家庭意識能逐步建立起來。

這活動只是第一步,有了這個開始,我們會繼續安排不同的活動,例如互相探訪、共同舉行慈幼家庭的慶節、共同培育等,繼續培養和加深這份家庭意識,好結合更多的力量為本地的青少年服務,並拓展天主的神國。